Comunicati stampa

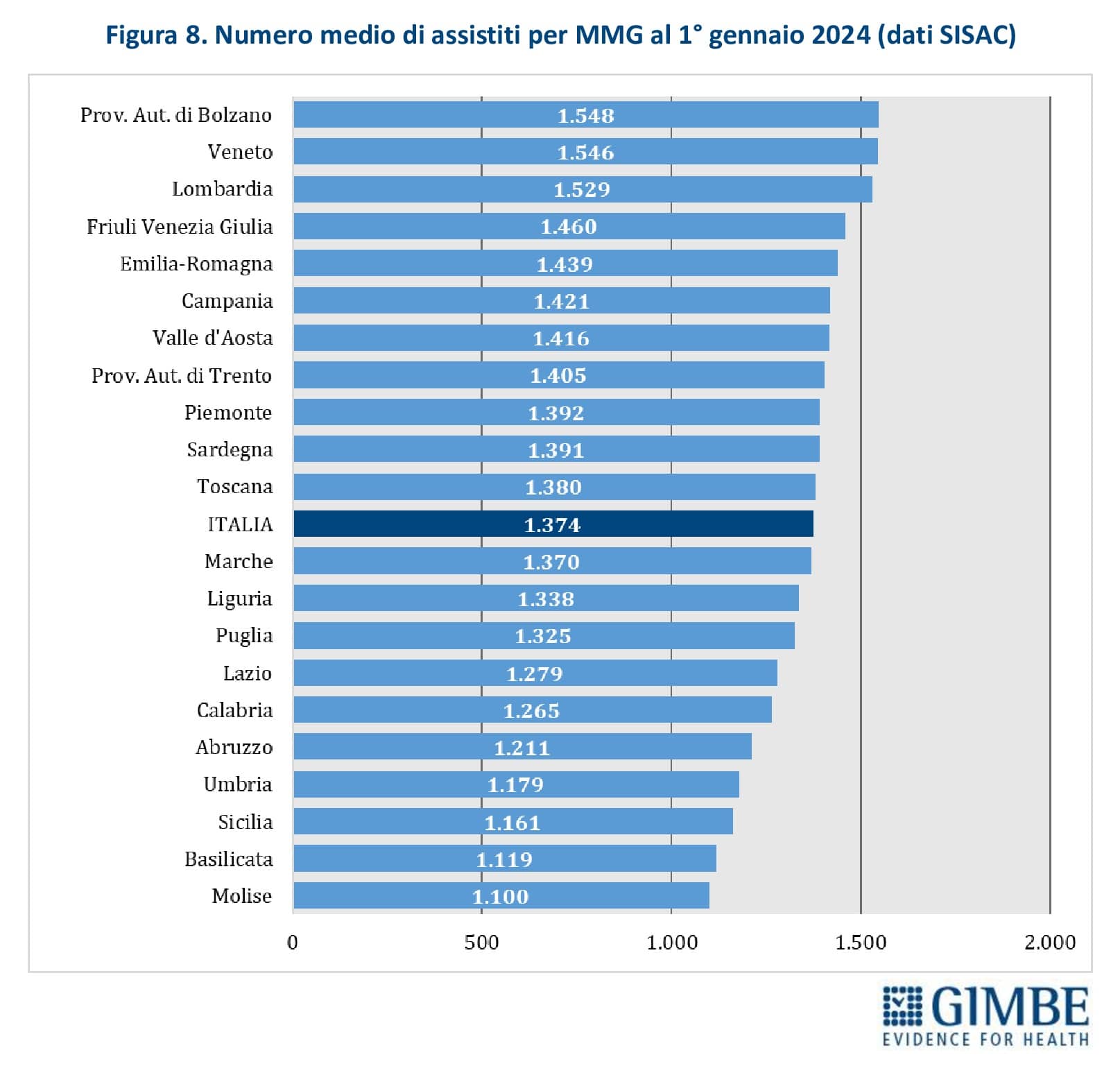

2 2025

Carenza pediatri di famiglia: nonostante il calo delle nascite ne mancano oltre 500, tre su quattro in Lombardia, Piemonte e Veneto. Oltre mille bambini per pediatra in alcune regioni del nord. Entro il 2028 previsti quasi 2.600 pensionamenti, ma nessuna certezza sul ricambio generazionale

Mancano almeno 502 pediatri di famiglia e la maggior parte delle carenze si concentra in tre grandi Regioni del Nord: Lombardia, Piemonte e Veneto. In alcune aree si supera il massimale di 1.000 assistiti per pediatra mentre entro il 2028 ne andranno in pensione 2.598. Secondo il sito del Ministero della Salute, il pediatra di libera scelta (PLS) – cd. pediatra di famiglia – è il medico preposto alla tutela della salute di bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 13 anni. Ad ogni bambino, sin dalla nascita, deve essere assegnato un PLS per accedere a servizi e prestazioni inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). «Le segnalazioni sulla difficoltà di accesso al PLS – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – arrivano oggi da tutte le Regioni, evidenziando criticità ricorrenti: complessità burocratiche, carenza di risposte da parte delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), pediatri con un numero elevato di assistiti e impossibilità, per molte famiglie, di iscrivere i propri figli a un PLS. Una situazione che genera disagi rilevanti e richiede interventi organizzativi urgenti, per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica, soprattutto ai più piccoli e ai più fragili».

Per approfondire le cause e le dimensioni del problema, la Fondazione GIMBE ha analizzato dinamiche e criticità che regolano l’inserimento dei PLS nel SSN, stimando l’entità delle carenze di PLS nelle Regioni italiane. È importante chiarire – spiega Cartabellotta – due aspetti fondamentali della nostra analisi: innanzitutto, le stime sulle carenze dei PLS sono state effettuate su base regionale, mentre i fabbisogni reali vengono determinati dalle ASL in relazione agli ambiti territoriali carenti; in secondo luogo, non è possibile stimare il ricambio generazionale, perché non è noto quanti nuovi specialisti in pediatria scelgano la carriera di PLS anziché quella ospedaliera».

DINAMICHE E CRITICITÀ

Fasce di età. Sino al compimento del 6° anno di età, i bambini devono per legge essere assistiti da un PLS, mentre dai 6 ai 13 anni compresi i genitori possono optare tra il PLS e il medico di medicina generale (MMG). Al compimento del 14° anno, l’assistito viene revocato automaticamente, salvo nei casi di patologie croniche o disabilità documentate, per i quali è possibile richiedere una proroga fino al compimento del 16° anno. Secondo i dati ISTAT, al 1° gennaio 2024 la fascia 0-5 anni (iscrizione obbligatoria al PLS) comprendeva quasi 2,5 milioni di bambini, mentre nella fascia 6-13 anni rientravano oltre 4,1 milioni di minori, che potrebbero essere iscritti al PLS o al MMG secondo le preferenze dei genitori o, soprattutto, in base alle disponibilità locali di PLS o MMG.

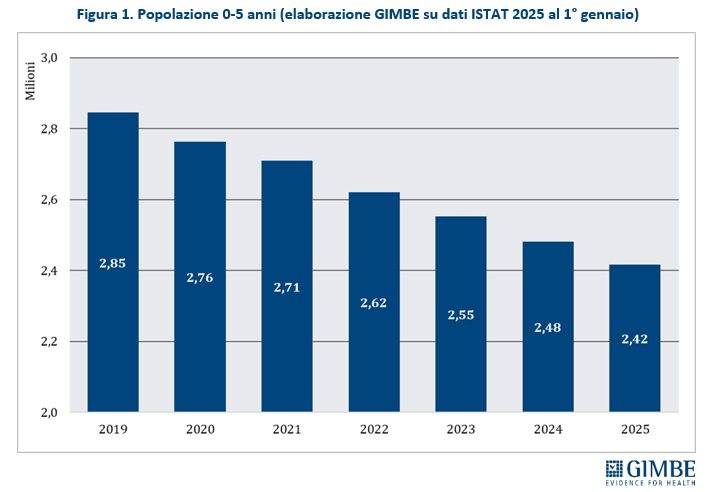

Quadro demografico. Il progressivo calo delle nascite sta modificando in modo significativo la platea di assistiti dei PLS. I dati ISTAT documentano una costante riduzione dei bambini della fascia 0-5 anni, per la quale l’iscrizione al PLS è obbligatoria: tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2025 si contano circa 430 mila potenziali assistiti in meno per i PLS (figura 1). «Di conseguenza nello stesso periodo – osserva il Presidente – il crollo delle nascite ha ridotto, su scala nazionale, il fabbisogno di PLS di oltre 500 unità in soli 6 anni». Nel 2023 si sono registrati in Italia 379.890 nuovi nati, mentre 570.894 adolescenti hanno compiuto 14 anni. Considerando che il 57,5% della fascia 6-13 anni risulta ancora iscritto ai PLS, si stima che 328.264 assistiti siano transitati dai PLS ai MMG, a fronte di quasi 380 mila nuovi nati iscritti ai PLS. Il saldo comporta un incremento netto di oltre 50.000 assistiti per i PLS, con un conseguente aumento del carico assistenziale.

Massimale di assistiti. L’ultimo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), in vigore dal 25 luglio 2024, ha fissato a 1.000 il numero massimo di assistiti per ciascun PLS, eliminando la precedente distinzione tra scelte ordinarie e in deroga. Una volta raggiunto questo massimale, il PLS può acquisire nuovi assistiti solo ricusando contestualmente un numero equivalente di bambini appartenenti alla fascia 6-13 anni. Al di sopra della soglia dei 1.000, l’unica eccezione prevista è l’iscrizione dei fratelli di assistiti già in carico. Deroghe temporanee al massimale di 1.000 possono essere concesse dalla ASL esclusivamente per un periodo limitato, in presenza di esigenze specifiche legate al contesto locale o a criticità organizzative (es. indisponibilità di altri PLS sul territorio). «Il vero nodo – sottolinea il Presidente – è che la carenza di oltre 5.500 MMG, già evidenziata da una nostra precedente analisi, rischia di lasciare scoperti i ragazzi “ricusati” dal PLS, che potrebbero non trovare un MMG disponibile. In molti casi, quindi, l’unica soluzione resta l’estensione delle deroghe al massimale, alimentando un circolo vizioso di sovraccarico e riduzione della qualità dell’assistenza pediatrica».

Ambiti territoriali carenti. L’inserimento di nuovi PLS nel SSN avviene previa identificazione da parte della Regione – o di un soggetto da essa individuato – degli ambiti territoriali carenti, ovvero le zone dove è necessario colmare un fabbisogno assistenziale e garantire una distribuzione capillare degli studi dei PLS sul territorio. Secondo quanto stabilito dall’ultimo ACN, la carenza viene calcolata sulla base di un rapporto ottimale di 1 PLS ogni 850 bambini, o frazione superiore a 450. In particolare, per definire il fabbisogno si sommano tutti i residenti sotto i 14 anni, detraendo quelli della fascia 6-13 anni in carico ai MMG. In assenza di accordi integrativi regionali, si considera che il 70% della popolazione tra i 6 e i 13 anni possa essere assistita dai PLS «Sostanzialmente con il nuovo ACN – spiega il Presidente – rientrano nel calcolo del fabbisogno tutti gli assistiti in carico ai PLS, anche quelli della fascia 6-13 anni che in precedenza ne erano esclusi. Questo consente di parametrare correttamente il numero dei PLS rispetto alla popolazione effettivamente assistita».

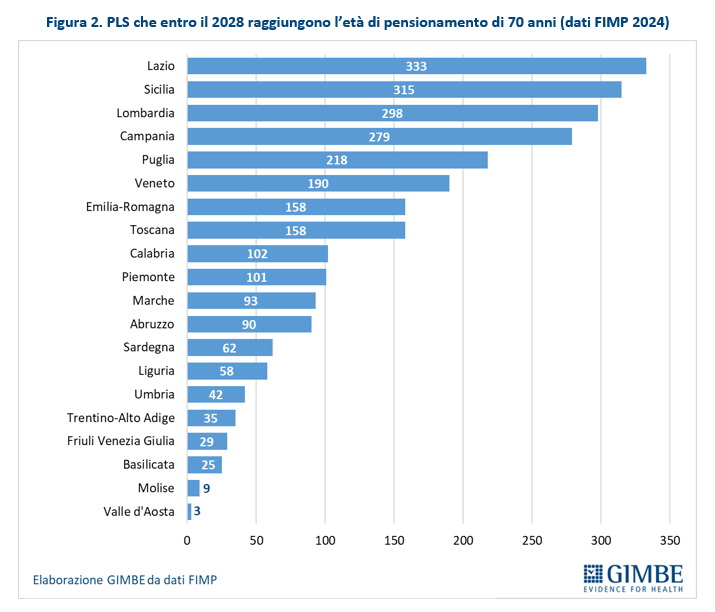

Pensionamenti. Secondo i dati 2024 forniti dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri (FIMP), tra il 2024 e il 2028 andranno in pensione 2.598 pediatri di libera scelta, avendo raggiunto il limite massimo di età previsto, pari a 70 anni (salvo deroghe): dai 333 PLS del Lazio a 3 PLS in Valle d’Aosta (figura 2).

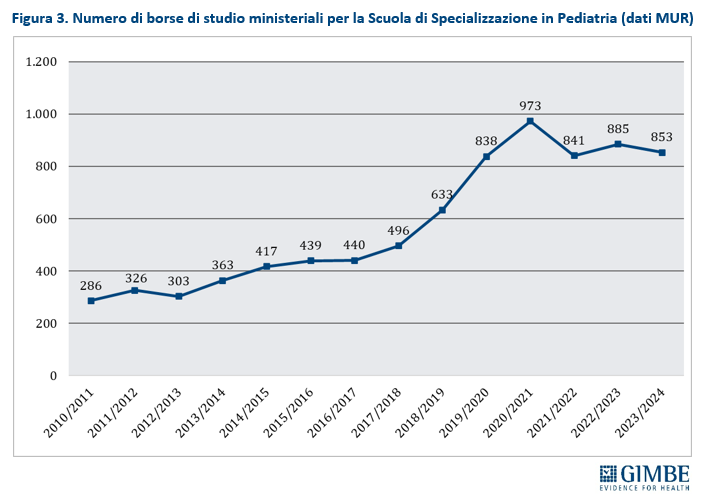

Nuovi PLS. Il numero di borse di studio per la scuola di specializzazione in pediatria, rimasto stabile per un decennio, ha registrato un incremento significativo negli ultimi 6 anni: da 496 borse nell’anno accademico 2017-2018 a 853 nel 2023-2024, con un picco di 973 nell’anno accademico 2020-2021 (figura 3). «Tuttavia – osserva Cartabellotta – considerato che gli specialisti in pediatria possono intraprendere anche la carriera ospedaliera, non è possibile prevedere quanti sceglieranno effettivamente di diventare PLS. Di conseguenza resta incerto se le nuove leve riusciranno a garantire un ricambio generazionale adeguato e uniforme in tutte le Regioni, oltre che colmare le attuali carenze».

STIMA DELLE CARENZE DI PEDIATRI

Trend 2019-2023. Secondo l’Annuario Statistico del SSN 2023, pubblicato dal Ministero della Salute, nel 2023 i PLS in attività erano 6.706, ovvero 702 in meno rispetto al 2019 (-9,5%). «Una riduzione - commenta Cartabellotta – solo in parte compensata dal calo demografico». A preoccupare è anche il progressivo invecchiamento della categoria: la quota di PLS con oltre 23 anni di specializzazione è passata dal 39% nel 2009 al 77% nel 2023, segno di un ricambio generazionale sempre più rallentato.

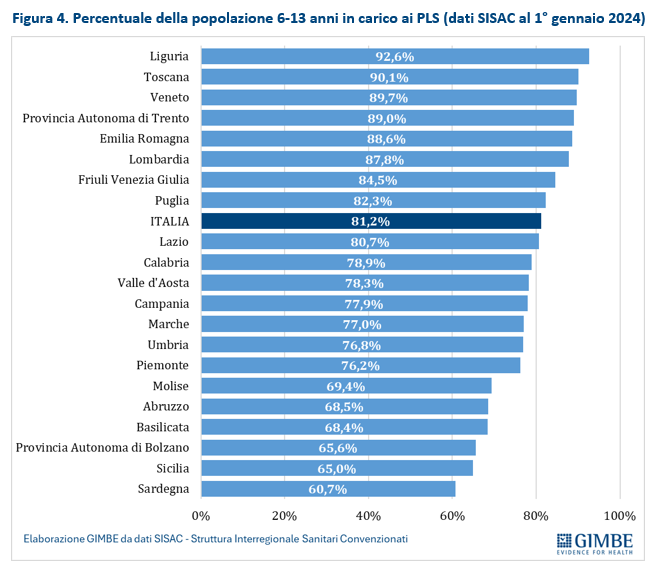

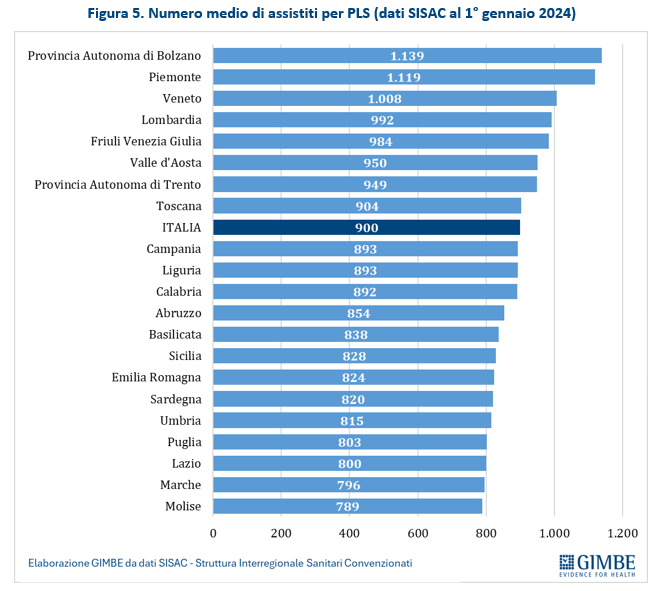

Numero di assistiti per PLS. Secondo le rilevazioni della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), al 1° gennaio 2024 risultavano attivi 6.484 PLS, con in carico oltre 5,8 milioni di assistiti: il 42,5% nella fascia 0-5 anni (2,48 milioni) e il 57,5% nella fascia 6-13 anni (3,35 milioni). Complessivamente, l’81,2% della popolazione ISTAT tra 6 e 13 anni risulta seguita da un PLS, con marcate differenze regionali: dal 92,6% della Liguria al 60,7% della Sardegna (figura 4). In termini assoluti, la media nazionale è di 900 assistiti per PLS: superano il massimale di 1.000 assistiti la Provincia Autonoma di Bolzano (1.139), il Piemonte (1.119) e il Veneto (1.008) (figura 5). «Con un simile livello di saturazione – spiega Cartabellotta – il principio della libera scelta viene spesso ostacolato: in molte aree del Paese diventa difficile, se non impossibile, trovare un pediatra disponibile, sia nelle zone interne o periferiche, sia nei grandi centri urbani. In altre parole, la situazione reale è spesso più critica di quanto lascino intendere i numeri».

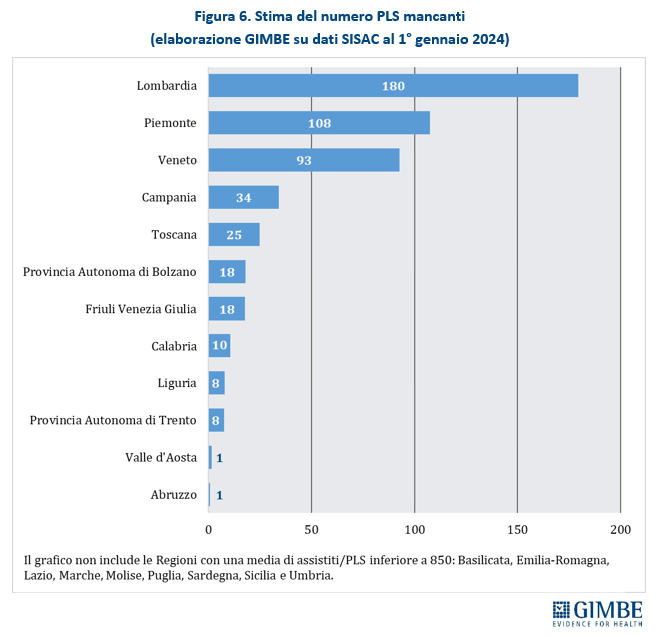

Stima della carenza di PLS al 1° gennaio 2024. «Tutte le criticità fin qui evidenziate – spiega Cartabellotta – permettono soltanto di stimare il fabbisogno di PLS a livello regionale, poiché l’individuazione delle zone carenti da parte delle ASL dipende da molteplici variabili locali». Se l’obiettivo è garantire la qualità dell’assistenza, una distribuzione capillare coerente con la densità abitativa, la prossimità degli ambulatori e il diritto alla libera scelta, non è corretto stimare il fabbisogno di PLS facendo riferimento al massimale con deroga. Per questo motivo la Fondazione GIMBE, adottando il rapporto ottimale di 1 PLS ogni 850 assistiti e utilizzando le rilevazioni SISAC al 1° gennaio 2024, stima una carenza complessiva di 502 PLS, con forti squilibri regionali. Infatti, il 75,7% delle carenze si concentra in 3 sole grandi Regioni del Nord: Lombardia (180), Piemonte (108), Veneto (93). Al contrario, in 9 Regioni (Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria) non si rileva alcuna carenza, poiché la media di assistiti per PLS è inferiore a 850 (figura 6). «In realtà – precisa Cartabellotta – è necessario considerare due aspetti fondamentali. Anzitutto, l’ultimo ACN ha innalzato il rapporto ottimale da 600 a 850, “assorbendo” di fatto una quota consistente delle carenze registrate al 1° gennaio 2023. In secondo luogo, una stima su base regionale non intercetta le carenze localizzate, che si manifestano in territori a bassa densità abitativa, zone disagiate, aree montane».

«Nonostante il calo delle nascite – spiega Cartabellotta – alcune grandi Regioni del Nord, come Lombardia, Piemonte e Veneto, registrano carenze rilevanti di PLS in termini assoluti. Al di là dei numeri, però, la distribuzione capillare sul territorio resta fortemente influenzata da variabili locali non sempre prevedibili. Per un’adeguata programmazione del fabbisogno è indispensabile che ogni Regione disponga di stime accurate sul numero di pediatri che intraprendono effettivamente la carriera di PLS, integrate con le proiezioni ISTAT sulla denatalità. Ma non basta: servono modelli organizzativi orientati al lavoro in team e una piena attuazione della riforma dell’assistenza territoriale prevista dal PNRR (Case di comunità, Ospedali di Comunità, assistenza domiciliare, telemedicina), accompagnata da accordi sindacali coerenti con gli obiettivi di ricambio generazionale e distribuzione capillare dei PLS, come indicato negli stessi atti di indirizzo. Perché guardando ai pensionamenti attesi, nonostante il calo delle nascite, non è affatto scontato che le nuove generazioni di PLS siano sufficienti a garantire il ricambio, né tantomeno a colmare le carenze attuali, che rischiano di aggravarsi ulteriormente, in particolare nelle aree più periferiche».

Download comunicato

11 giugno 2025

Decreto Legge liste d’attesa nel pantano: dopo un anno mancano metà dei 6 decreti attuativi. Intanto nel 2024 quasi 6 milioni di persone hanno rinunciato a prestazioni sanitarie. 4 milioni di rinunce solo per i lunghi tempi di attesa: +51% rispetto al 2023

Nonostante annunci e dichiarazioni ufficiali, il Decreto Legge sulle liste d’attesa (DL 73/2024) non ha ancora prodotto benefici concreti per i cittadini. A un anno esatto dalla sua pubblicazione, l’attuazione delle misure è stata prima bloccata dalla lunga gestazione del decreto attuativo sulla piattaforma nazionale, poi tenuta in ostaggio dal conflitto istituzionale tra Governo e Regioni sul decreto relativo ai poteri sostitutivi. Nel frattempo la realtà restituisce numeri allarmanti: secondo l’ISTAT, nel 2024 una persona su dieci ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, il 6,8% a causa delle lunghe liste di attesa e il 5,3% per ragioni economiche. E la motivazione relativa alle liste di attesa è cresciuta del 51% rispetto al 2023.

«A un anno dalla pubblicazione del DL Liste di attesa – dichiara Nino Cartabellotta Presidente della Fondazione GIMBE – abbiamo condotto un’analisi indipendente sullo status di attuazione della norma, con l’obiettivo di informare in maniera costruttiva il dibattito pubblico e politico e di ridurre le aspettative irrealistiche dei cittadini, sempre più intrappolati nella rete delle liste di attesa. Tracciando un confine netto tra realtà e propaganda».

Secondo quanto riportato dal Dipartimento per il Programma di Governo, al 10 giugno 2025 dei sei decreti attuativi previsti dal DL Liste d’attesa solo tre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, lo scorso aprile. Dei rimanenti, uno è scaduto da oltre nove mesi e due non hanno una scadenza definita. «Come già evidenziato in audizione dalla Fondazione GIMBE – spiega il Presidente Nino Cartabellotta – il carattere di urgenza del provvedimento si è rivelato incompatibile con un numero così elevato di decreti attuativi, alcuni tecnicamente complessi, altri politicamente scottanti».

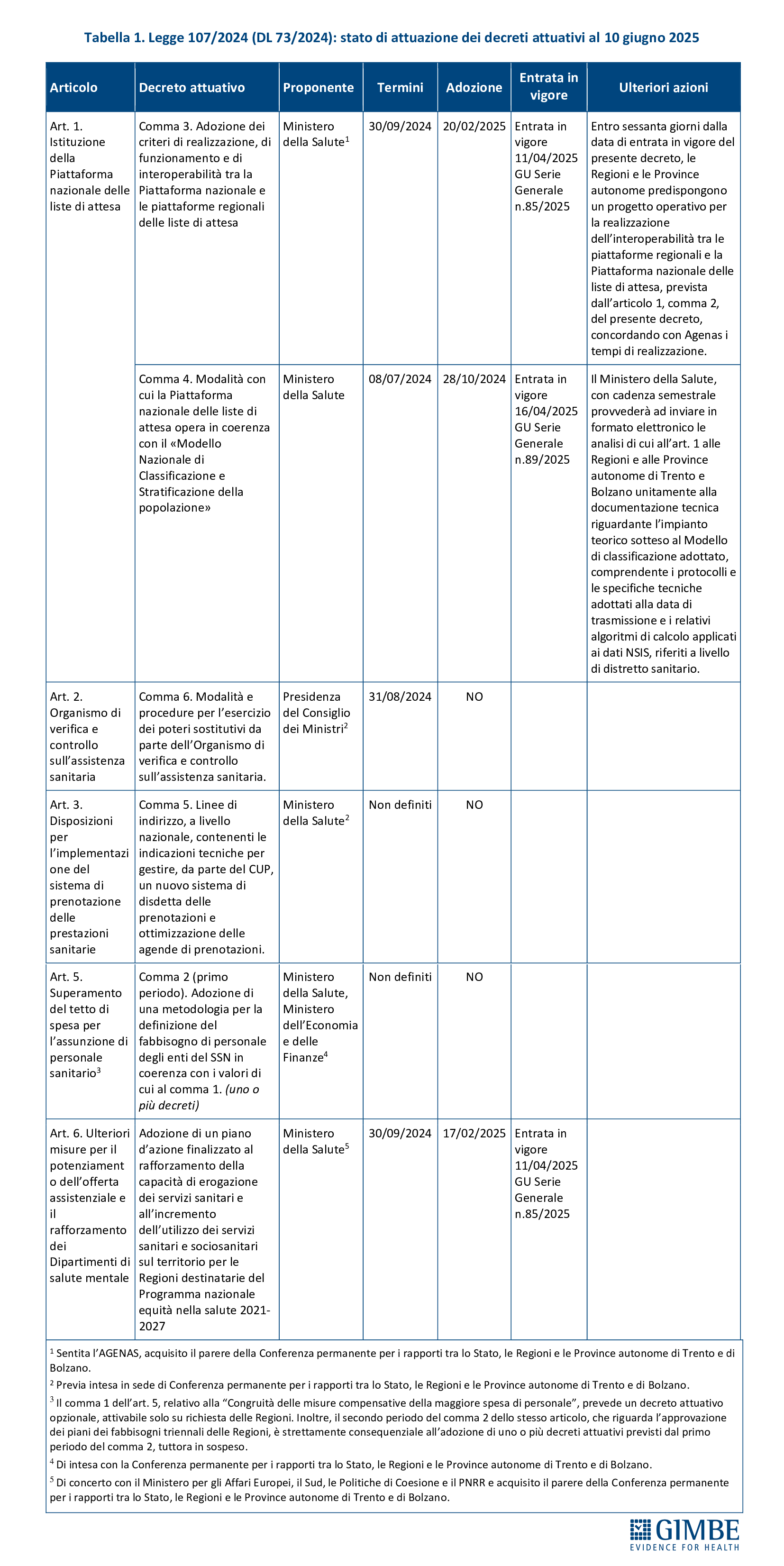

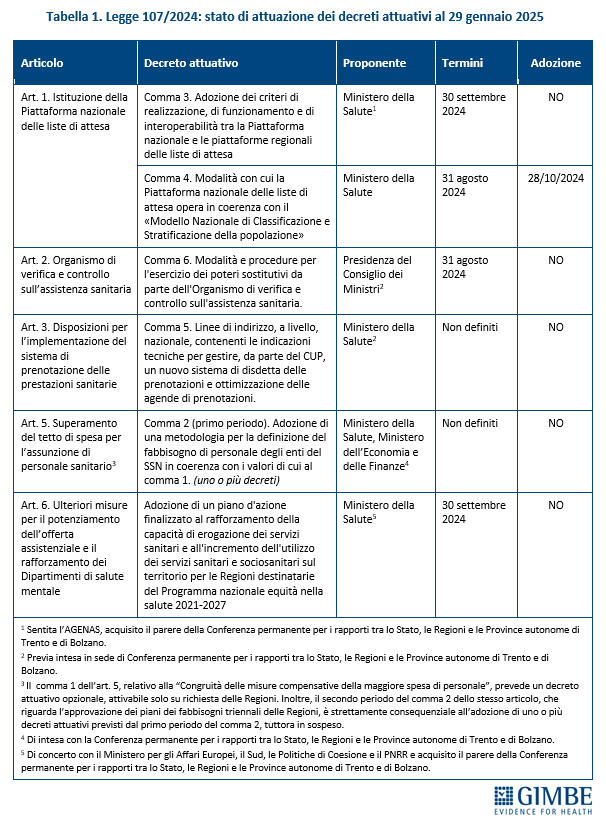

In dettaglio al 10 giugno 2025 (tabella 1):

Decreti attuativi pubblicati

- Art 1, comma 4. Modalità con cui la Piattaforma nazionale delle liste di attesa opera in coerenza con il «Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione». Adottato il 28 ottobre 2024, quasi 4 mesi dopo la scadenza prevista, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2025.

- Art 1, comma 3. Adozione dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali delle liste di attesa. Adottato il 17 febbraio 2025, con un ritardo di oltre 4 mesi dalla scadenza prevista, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2025.

- Art. 6, comma 1. Adozione di un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio per le Regioni destinatarie del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027. Adottato il 20 febbraio 2025, con un ritardo di oltre 4 mesi dalla scadenza prevista, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2025.

Decreti attuativi non pubblicati e già scaduti

- Art 2, comma 6. Modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Scaduto il 31 agosto 2024.

Decreti attuativi non pubblicati e con scadenze non definite

- Art 3, comma 5. Linee di indirizzo, a livello nazionale, contenenti le indicazioni tecniche per gestire, da parte del CUP, un nuovo sistema di disdetta delle prenotazioni e ottimizzazione delle agende di prenotazioni.

- Art. 5, comma 2 (primo periodo). Adozione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN (uno o più decreti).

I RITARDI SULLA PIATTAFORMA. Nel question time del 5 novembre 2024, il Ministro Schillaci aveva annunciato che da febbraio 2025 sarebbe stato disponibile il “cruscotto” nazionale con gli indicatori di monitoraggio delle liste d’attesa, completo dei dati di tutte le Regioni e Province autonome. Nei fatti, però, il decreto sulla piattaforma è approdato in Conferenza Stato-Regioni solo il 18 dicembre 2024, l’intesa è stata siglata solo il 13 febbraio 2025 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è slittata inspiegabilmente all’11 aprile. Da quella data le Regioni hanno avuto 60 giorni (raddoppiati rispetto ai 30 inizialmente previsti) per presentare i progetti necessari a garantire la “comunicazione” tra le proprie piattaforme e quella nazionale. «Proprio ieri – chiosa Cartabellotta – sono scaduti i 60 giorni, ma i tempi per rendere pubblicamente accessibili i dati di tutte le Regioni sulla piattaforma nazionale restano del tutto imprevedibili».

Lo scorso 22 maggio, presso il Ministero della Salute, è stata illustrata la piattaforma nazionale con tutte le funzionalità del cruscotto, utilizzando i dati di tre Regioni anonimizzate. «Un segnale – commenta Cartabellotta – che testimonia indubbiamente l’avanzamento dei lavori, ma che al tempo stesso dimostra quanto ancora siamo lontani da una piattaforma operativa con i dati di tutte le Regioni e, soprattutto, pubblicamente accessibile». Una realtà che stride con quanto dichiarato dalla Presidente Meloni nel question time alla Camera del 14 maggio: “La piattaforma nazionale è operativa, e ci dice che nelle Regioni dove ci sono questi strumenti aumentano il numero di visite ed esami per i cittadini e calano i tempi d’attesa”. «Ad oggi – commenta il Presidente – non esiste alcun dataset pubblico che documenti una riduzione dei tempi di attesa. Qualsiasi valutazione sull’efficacia del Decreto potrà essere condotta solo quando i dati saranno resi accessibili in modo trasparente».

IL CONFLITTO TRA GOVERNO E REGIONI. Il decreto attuativo più “spinoso”, quello sull’esercizio dei poteri sostitutivi, ha acceso un duro scontro istituzionale tra Governo e Regioni, che si è consumato in due mesi di missive ufficiali con accuse incrociate e rivendicazioni. Il clima sembra essersi disteso dopo il confronto del 22 maggio tra la Presidente Meloni e il Presidente Fedriga, che il 28 maggio ha incontrato il Ministro Schillaci per finalizzare il testo del decreto. «Al di là delle dichiarazioni pubbliche di ritrovata sintonia istituzionale – commenta Cartabellotta – al 10 giugno non risulta ancora raggiunta l’intesa tra Governo e Regioni sul decreto attuativo». Ma soprattutto, continua il Presidente «amareggia constatare che, su un tema che lede un diritto costituzionale, lo scontro frontale abbia preso il sopravvento sulla “leale collaborazione” tra Stato e Regioni, rendendo evanescente il supremo principio di “Repubblica che tutela la salute”. Nel frattempo, milioni di persone continuano ad attendere. O peggio, rinunciano alle prestazioni sanitarie».

LA RINUNCIA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE. «L’espressione “rinuncia alle cure” – spiega Cartabellotta – è ormai entrata nel linguaggio comune di politici e media, ma dovrebbe essere abbandonata perché fuorviante: la rinuncia infatti, riguarda test diagnostici e visite specialistiche, non le terapie». Secondo la definizione ISTAT, si tratta infatti di persone che dichiarano di aver rinunciato nell’ultimo anno a visite specialistiche (escluse quelle odontoiatriche) o esami diagnostici pur avendone bisogno, a causa di almeno uno dei seguenti motivi: tempi di attesa troppo lunghi, problemi economici (impossibilità di pagare, costi eccessivi), difficoltà di accesso (struttura lontana, mancanza di trasporti, orari scomodi).

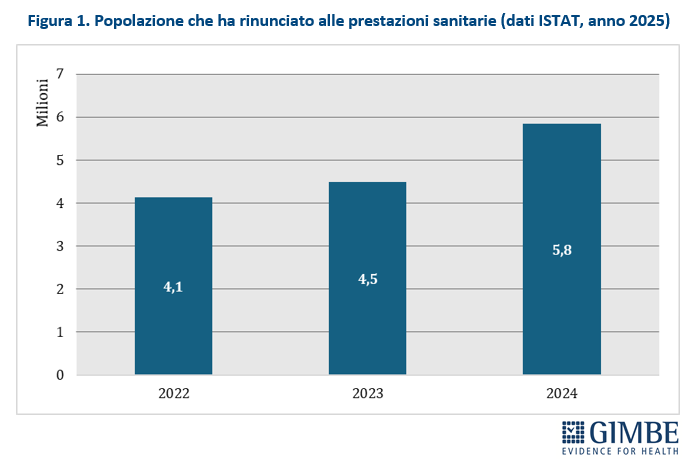

Nel 2024 il fenomeno ha registrato un’allarmante impennata (figura 1): secondo le elaborazioni GIMBE su dati ISTAT, il 9,9% della popolazione – circa 5,8 milioni di persone – ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, rispetto al 7,6% del 2023 (4,5 milioni di persone) e al 7% del 2022 (4,1 milioni di persone). Il dato è sostanzialmente omogeneo in tutto il Paese, senza differenze significative: 9,2% al Nord, 10,7% al Centro e 10,3% al Sud. «Negli ultimi due anni – commenta Cartabellotta – il fenomeno della rinuncia alle prestazioni non solo è cresciuto, ma coinvolge l’intero Paese, incluse le fasce di popolazione che prima della pandemia si trovavano in una posizione di “vantaggio relativo”, come i residenti al Nord e le persone con un livello di istruzione più elevato».

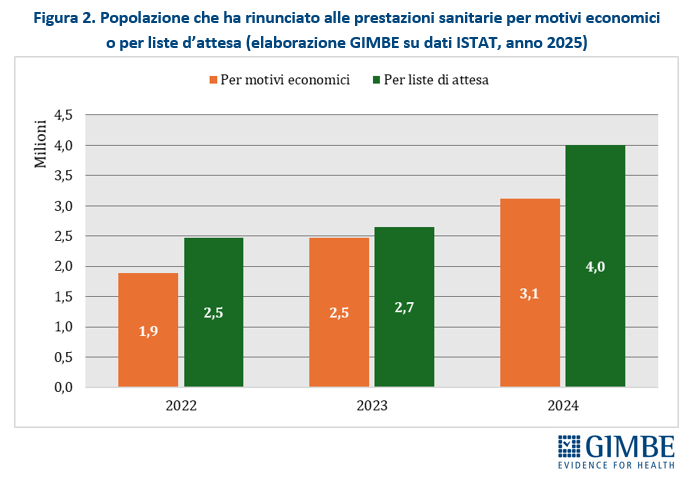

Il netto aumento delle rinunce a visite ed esami rilevato nel 2024 è dovuto soprattutto ai lunghi tempi d’attesa: la quota di popolazione che dichiara di aver rinunciato per questo motivo è passata infatti dal 4,2% del 2022 (2,5 milioni di persone) al 4,5% del 2023 (2,7 milioni di persone), fino a schizzare al 6,8 % nel 2024 (4 milioni di persone). Anche le difficoltà economiche continuano a pesare: la percentuale di chi rinuncia per motivi economici è aumentata dal 3,2% del 2022 (1,9 milioni di persone) al 4,2% del 2023 (2,5 milioni di persone), fino al 5,3% del 2024 (3,1 milioni di persone) (Figura 2).

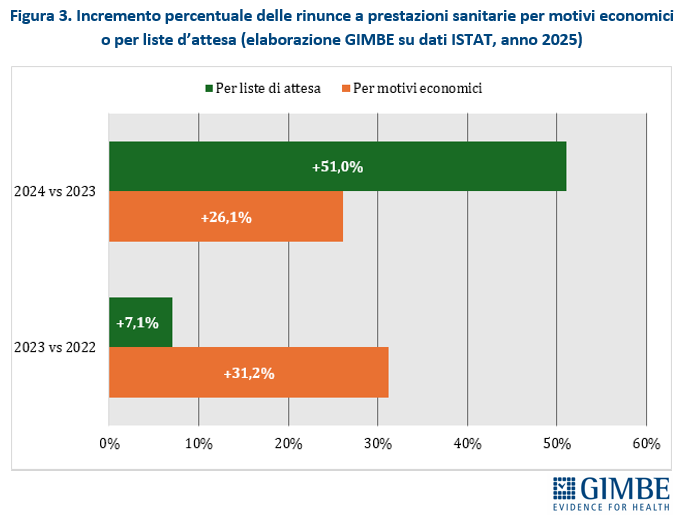

«Se tra il 2022 e il 2023 l’aumento della rinuncia alle prestazioni era dovuto soprattutto a motivazioni economiche – spiega il Presidente – tra il 2023 e il 2024 l’impennata è stata trainata in larga misura dalle lunghe liste di attesa». E i dati lo confermano: le rinunce legate ai tempi d’attesa sono cresciute del 7,1% tra il 2022 e il 2023, e del 51% tra il 2023 e il 2024; quelle per ragioni economiche, invece, sono aumentate del 31,2% tra 2022 e 2023 e del 26,1% tra 2023 e 2024 (figura 3).

«Il vero problema – osserva Cartabellotta – non è più, o almeno non è soltanto, il portafoglio dei cittadini, ma la capacità del SSN di garantire le prestazioni in tempi compatibili con i bisogni di salute». Va inoltre ricordato che il questionario ISTAT consente risposte multiple: il cittadino può indicare contemporaneamente sia i motivi economici sia i lunghi tempi d’attesa tra le cause della rinuncia. «È proprio l’intreccio di questi due fattori — commenta Cartabellotta — a rendere il fenomeno ancora più allarmante: quando i tempi del pubblico diventano inaccettabili, molte persone sono costrette a rivolgersi al privato; ma se i costi superano la capacità di spesa, la prestazione diventa un lusso. E alla fine, per una persona su 10, la scelta obbligata è rinunciare».

L’indicatore “rinuncia a prestazioni sanitarie” rientra anche nel Nuovo Sistema di Garanzia, la “pagella” con cui il Ministero della Salute monitora i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) erogati dalle Regioni. «Certo monitorare è indispensabile – avverte Cartabellotta – ma se alle rilevazioni non seguono interventi concreti di miglioramento, ogni anno continueremo ad archiviare record sempre più negativi. Ridurre le liste d’attesa non è solo una sfida organizzativa o politica: è l’unico modo per impedire che l’universalismo del SSN ceda il passo a una sanità per soli abbienti».

I DECRETI ATTUATIVI SENZA SCADENZA. Degli altri due decreti attuativi che mancano all’appello, per i quali non è prevista alcuna scadenza, non vi è al momento alcuna traccia pubblicamente disponibile, dopo le rassicurazioni del Ministro Ciriani question time del 5 febbraio 2025. «Il primo decreto – spiega Cartabellotta – riguarda il superamento del tetto di spesa per il personale sanitario ed è verosimilmente in stand-by per la mancata approvazione della “nuova metodologia” Agenas per stimare il fabbisogno di personale, dopo la sperimentazione condotta nel triennio 2022-2024». Il secondo, che prevede linee di indirizzo nazionali per un nuovo sistema di disdetta delle prenotazioni e per l’ottimizzazione delle agende CUP, continua il Presidente «al 10 giugno 2025 non risulta ancora calendarizzato per l’esame in Conferenza delle Regioni».

«A un anno dalla pubblicazione – conclude Cartabellotta – il DL Liste di attesa si è impantanato tra le complessità tecnologiche che frenano il decollo della piattaforma nazionale e la prolungata tensione istituzionale tra Governo e Regioni sui poteri sostitutivi. Rispetto a quanto rilevato nel monitoraggio GIMBE di fine gennaio – che allora scatenò accese polemiche e attacchi strumentali – siamo arrivati a tre decreti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma ne mancano ancora altrettanti all’appello: la prova definitiva che il carattere di urgenza del provvedimento era del tutto incompatibile con la complessità del fenomeno. Le liste d’attesa non sono infatti una criticità da risolvere a colpi di decreti: sono il sintomo del grave indebolimento del SSN, che richiede investimenti consistenti sul personale sanitario, coraggiose riforme organizzative, una completa trasformazione digitale e misure concrete per arginare la domanda inappropriata di prestazioni sanitarie. Dedicarsi ad alleviare il “sintomo” (tempi di attesa), piuttosto che risolvere “la grave malattia” che distrugge il SSN equivale a somministrare ad un paziente oncologico cure sintomatiche, anziché una terapia radicale. Così il DL Liste di attesa rischia di restare solo una promessa mancata. E milioni di cittadini e pazienti continuano a rinunciare alle prestazioni, sperimentando una silenziosa ma concreta esclusione dai diritti. Un’esclusione che ha gravi conseguenze sulla salute individuale e collettiva e che tradisce l’articolo 32 della Costituzione e i princìpi fondanti del nostro SSN».

Download comunicato

28 maggio 2025

Giovani e sanità pubblica: un ragazzo su 5 non conosce il proprio medico di famiglia. Poca consapevolezza su ticket, fascicolo sanitario elettronico e screening oncologici. L’intelligenza artificiale irrompe nella quotidianità, ma manca ancora la formazione

Un’indagine condotta tra studenti degli ultimi anni delle scuole superiori rivela un preoccupante scollamento tra le nuove generazioni e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN): oltre la metà non sa cos’è il ticket, 1 ragazzo su 5 non conosce il proprio medico di famiglia e oltre l’80% non ha mai usato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). In controtendenza, quasi il 40% utilizza tutti i giorni strumenti di intelligenza artificiale (IA) come ChatGPT, un dato che apre uno scenario ambivalente: se utilizzati per cercare informazioni su temi sanitari, l’assenza di adeguate competenze scientifiche e digitali può esporre i giovani a contenuti fuorvianti, con possibili ripercussioni sulla loro salute e sul corretto utilizzo dei servizi sanitari.

«La difesa del diritto costituzionale alla tutela della salute – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – deve coinvolgere anche le nuove generazioni, già a partire dall’età scolastica. Con il progetto La Salute tiene banco, offriamo agli studenti strumenti concreti per diventare cittadini consapevoli, in grado di tutelare la propria salute e riconoscere il valore del SSN».

«Avviato nel gennaio 2023 – spiega Elena Cottafava, Segretaria Generale della Fondazione GIMBE e responsabile del progetto – La Salute tiene banco punta a diffondere tra i ragazzi una visione globale della salute, promuovere l’alfabetizzazione sanitaria, contrastare la disinformazione e favorire un utilizzo consapevole e responsabile del SSN».

Ad oggi, il progetto ha coinvolto oltre 5.500 studentesse e studenti degli istituti superiori di tutta Italia. Durante gli incontri, i partecipanti hanno risposto a quiz interattivi su temi cruciali come il funzionamento del SSN, la prevenzione e l’uso degli strumenti digitali. «L’obiettivo – spiega il Presidente – è raccogliere dati oggettivi sul livello di conoscenza dei giovani in merito alla sanità pubblica, così da orientare in modo mirato ed efficace le strategie di informazione e formazione».

Metodi. Nel periodo ottobre 2024-marzo 2025 la Fondazione GIMBE ha realizzato 33 incontri in 30 istituti scolastici di varie città italiane: Alanno (PE), Bari, Bologna e provincia, Cesena, Chiavari (GE), Cuneo, Ferrara, Foggia, Modena, Parma e provincia, Piacenza, Ravenna e Roma. Durante gli incontri, che hanno coinvolto 4.200 studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, tramite la piattaforma Mentimeter è stata condotta una survey di 7 domande.

Risultati. Si riportano di seguito i risultati principali, rimandando all’appendice per i dettagli sulla survey.

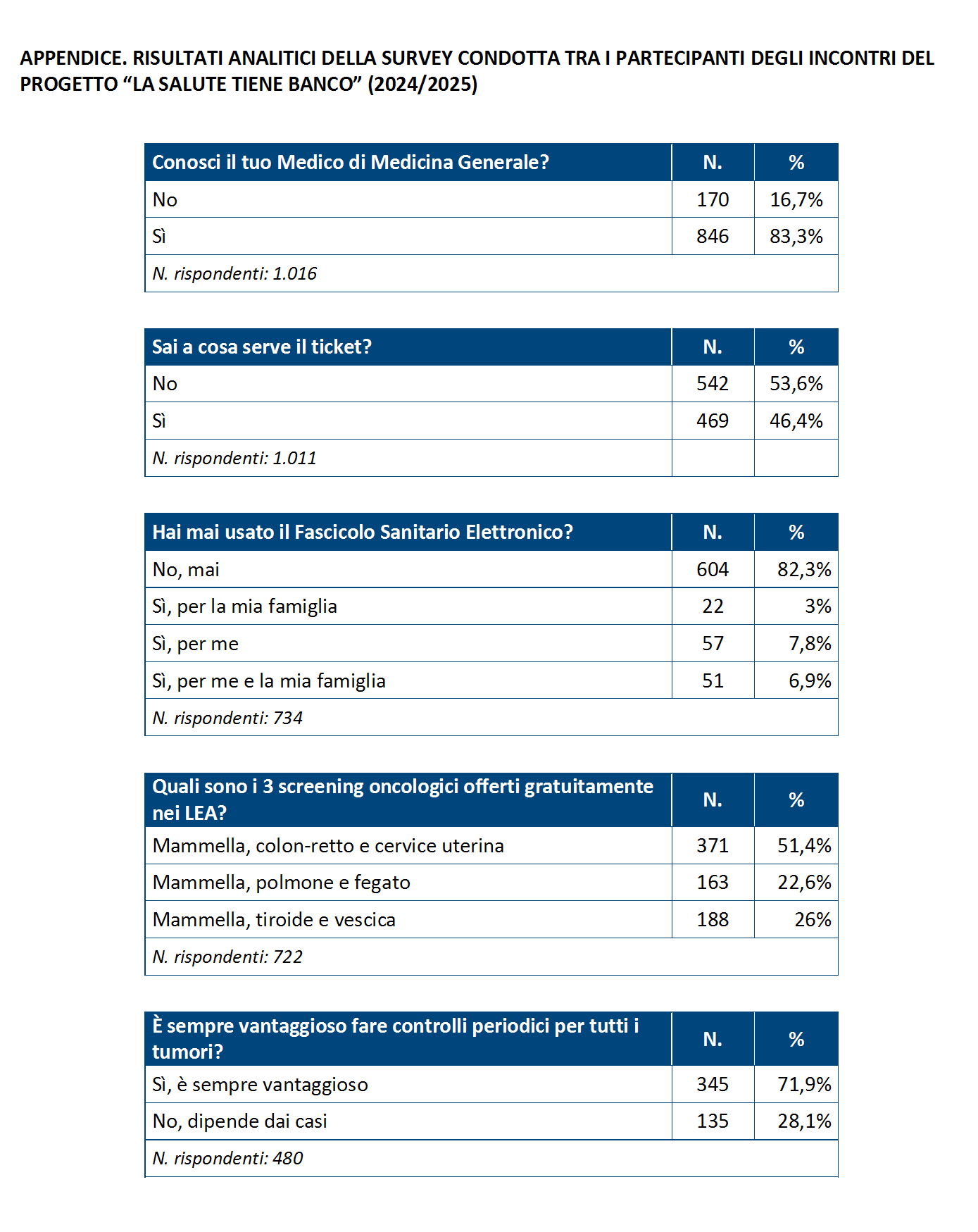

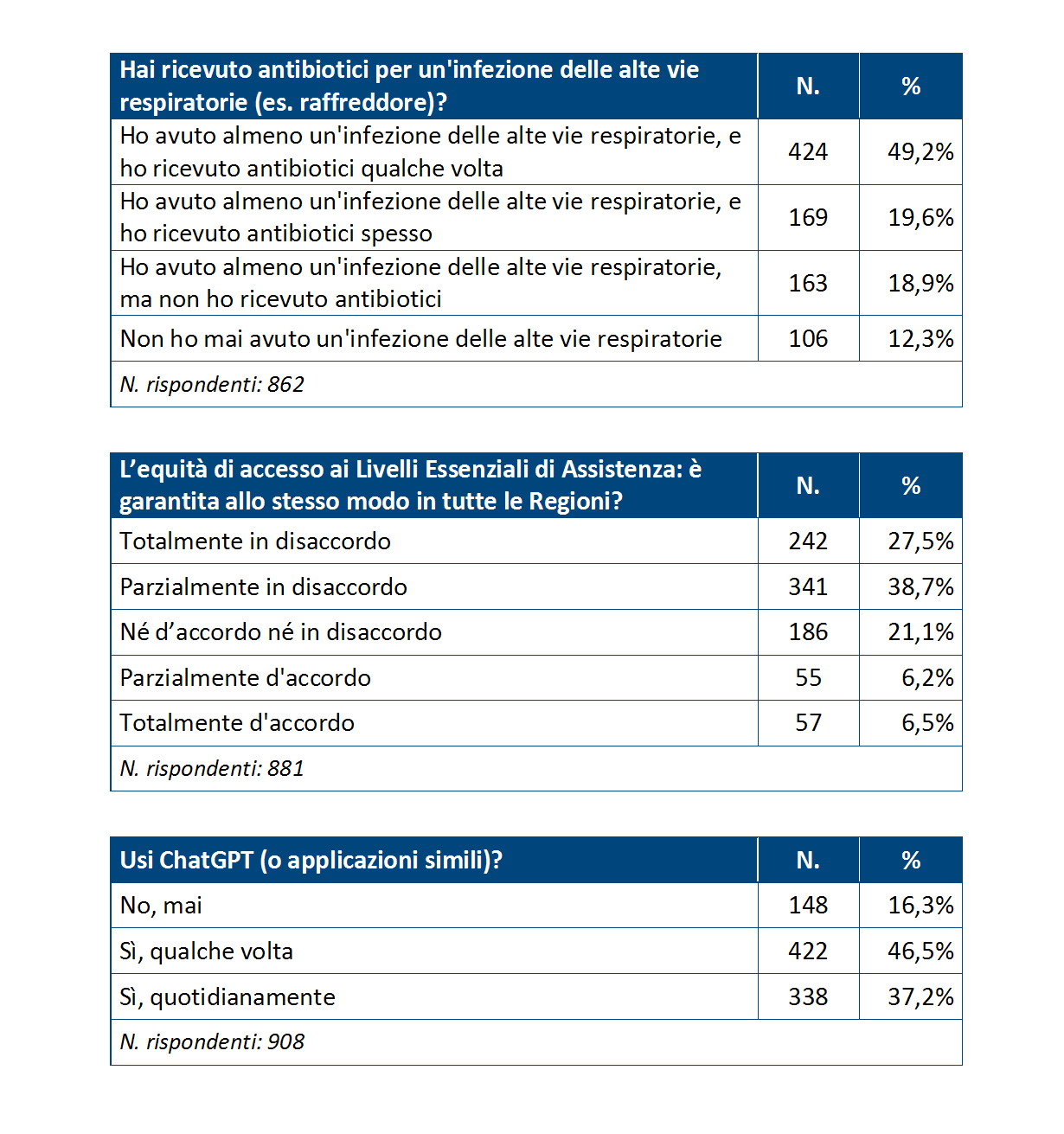

- Conoscete il vostro Medico di Medicina Generale (MMG)? L’83,3 % degli studenti dichiara di averlo già incontrato, mentre il 16,7 % non sa ancora chi sia il proprio medico di famiglia. «Il passaggio dal pediatra al MMG – sottolinea Nino Cartabellotta – avviene al compimento del 14° anno come un semplice atto amministrativo, senza alcun accompagnamento clinico o relazionale. E così, una quota non trascurabile di adolescenti resta priva di un riferimento sanitario proprio nel momento in cui iniziano a cambiare bisogni e ad emergere fragilità. Per garantire una vera continuità assistenziale, questo “passaggio di consegne” deve trasformarsi da procedura burocratica in un percorso guidato».

- Sai a cosa serve il ticket? Il 53,6% degli studenti dichiara di non sapere a cosa serva il ticket sanitario, ovvero la quota che i cittadini versano per contribuire alle spese del SSN. Una lacuna significativa, sulla quota a carico dei cittadini per visite, esami e farmaci di fascia A, indispensabile a co-finanziare il SSN. «Che oltre la metà degli studenti non conosca la funzione del ticket – commenta Cartabellotta – è un segnale da non sottovalutare. Denota non solo un deficit informativo, ma anche un distacco culturale dai meccanismi che regolano il funzionamento del SSN. La consapevolezza dei costi condivisi della sanità pubblica è essenziale per formare cittadini responsabili e coinvolti nelle scelte di salute».

- Hai mai usato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)? L’82,3% degli studenti dichiara di non aver mai utilizzato il FSE né per sé né per un familiare. Un dato in parte spiegabile con l’età – molti sono minorenni o appena maggiorenni – ma che rivela comunque una più ampia carenza di informazione, anche tra chi ha pieno accesso allo strumento. «Che oltre 8 studenti su 10 non abbiano mai utilizzato il FSE – commenta Nino Cartabellotta – fa suonare un doppio allarme: da un lato, la scarsa conoscenza di uno strumento digitale strategico; dall’altro, l’assenza di percorsi educativi sulla gestione consapevole della salute. Senza alfabetizzazione sanitaria e digitale già a scuola, i giovani non riusciranno ad essere protagonisti attivi nel rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e la digitalizzazione della sanità rischia di restare una riforma incompiuta e distante dalla quotidianità delle persone».

- Quali sono i 3 programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal SSN? Solo poco più della metà degli studenti ha risposto correttamente, identificando i tre screening oncologici inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): mammella, cervice uterina e colon-retto. Il resto del campione ha fornito risposte errate o ha ammesso di non conoscere la risposta. «Anche se il campione è composto da ragazzi ancora lontani dall’età per accedere agli screening – commenta Cartabellotta – queste lacune confermano l’urgenza di rafforzare l’alfabetizzazione sanitaria già a scuola. Conoscere l’esistenza e il funzionamento degli screening oncologici significa promuovere la cultura della prevenzione e, in prospettiva, migliorare l’adesione futura ai tre programmi efficaci e gratuiti che il SSN offre per ridurre la mortalità specifica per tumore».

- È sempre vantaggioso fare controlli periodici per tutti i tumori? Il 71,9% degli studenti risponde erroneamente che è sempre utile sottoporsi a esami di laboratorio o strumentali per diagnosticare precocemente qualsiasi tipo di tumore. «Purtroppo – commenta Cartabellotta – questa convinzione nasce da messaggi che confondono la prevenzione con il ricorso indiscriminato ai test diagnostici: una forma di consumismo sanitario che alimenta esami inutili, determina spreco di risorse ed espone ai rischi della sovra-diagnosi e di trattamenti non necessari».

- Hai ricevuto antibiotici per un'infezione delle alte vie respiratorie (es. raffreddore)? Uno studente su 5 “spesso”, uno su 2 “qualche volta” e il 18,9% “mai”; il 12,3% dichiara di non aver mai avuto una infezione delle alte vie respiratorie. «Seppur con i limiti insiti nella domanda che non definisce un arco temporale – commenta Cartabellotta – nel campione esaminato emerge un potenziale utilizzo inappropriato degli antibiotici nelle infezioni delle alte vie respiratorie, visto che oltre due terzi dichiarano di avere ricevuto una prescrizione almeno una volta».

- L'equità di accesso ai LEA è garantita allo stesso modo in tutte le Regioni? Due studenti su tre (66,2 %) ritengono di no, dichiarandosi in totale o parziale disaccordo; il 21,1 % resta neutrale e il 12,7 % ritiene che il SSN sia uniforme su tutto il territorio nazionale. «La parte “mezza vuota del bicchiere” – osserva Cartabellotta – è rappresentata da quel terzo di ragazzi che non percepisce (o non prende posizione) su divari regionali così marcati: segno che c’è ancora molta strada da fare per rendere tutti pienamente consapevoli dei diritti che dovrebbero essere garantiti ovunque».

- Usi ChatGPT o applicazioni simili? Il 37,2% degli studenti usa quotidianamente tali strumenti e il 36,5% sporadicamente. Segno che l’intelligenza artificiale sta diventando parte integrante della quotidianità delle nuove generazioni. Tuttavia, questa diffusione non è accompagnata da un’adeguata alfabetizzazione all’uso critico e consapevole, soprattutto in ambito scientifico o sanitario. «Che oltre 8 studenti su 10 utilizzino strumenti di intelligenza artificiale – osserva Nino Cartabellotta – rende prioritario integrare nei percorsi scolastici l’educazione all’uso responsabile di queste tecnologie. In sanità, in particolare, è fondamentale saper distinguere fonti affidabili da contenuti fuorvianti: senza adeguate competenze scientifiche e digitali, l’IA rischia di diventare veicolo di disinformazione, piuttosto che uno strumento per approfondire le conoscenze».

«I risultati della survey – chiosa Cartabellotta – restituiscono un quadro di luci e ombre. I giovani sono in larga parte consapevoli delle diseguaglianze regionali in sanità. Mancano però conoscenze specifiche sugli screening oncologici offerti dal SSN e 7 studenti su 10 sono convinti che eseguire test diagnostici in maniera indiscriminata equivalga sempre a “più salute”. Altri dati evidenziano criticità importanti: la scarsa conoscenza circa il corretto uso degli antibiotici per infezioni respiratorie e le lacune del passaggio di consegne tra pediatra medico di famiglia. In sintesi la survey conferma la necessità di trasferire già in età scolastica una solida cultura della prevenzione, della promozione della salute e dell’uso consapevole del SSN».

«Per colmare questi gap di conoscenze – conclude Cottafava – vogliamo espandere il progetto “La Salute tiene banco” anche alle aree più remote del Paese, per offrire a tutti l’opportunità di conoscere i propri diritti e doveri e come prendersi cura della propria salute. Per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, attiva fino al 13 giugno. Abbiamo bisogno del supporto di tutti: insieme possiamo crescere una nuova generazione di cittadini consapevoli, capaci di proteggere il bene più prezioso che hanno: la salute».

La campagna di crowdfunding a sostegno de “La Salute tiene banco” è attiva fino al 13 giugno sulla piattaforma GINGER: https://www.ideaginger.it/progetti/la-salute-tiene-banco-si-riparte.html Attenzione: la nostra è una campagna “O tutto o niente!”, se non raggiungeremo l’obiettivo tutte le donazioni verranno restituite e il progetto non potrà essere realizzato.

Download comunicato

20 maggio 2025

Screening oncologici organizzati: nel 2023 non individuati oltre 50 mila tumori e lesioni pre-cancerose per scarsa adesione dei cittadini. 1 persona su 2 non fa gli screening per mammella e cervice, 2 su 3 quello per colon-retto. Disuguaglianze regionali inaccettabili, Mezzogiorno in grave ritardo

Nel 2023, milioni di cittadini non hanno ricevuto o, molto più spesso, hanno ignorato l’invito a sottoporsi a uno screening oncologico gratuito, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno. «Adesioni ancora troppo basse e profonde diseguaglianze territoriali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – mettono a rischio lo strumento più efficace per la diagnosi precoce dei tumori. Il risultato? Oltre 50 mila diagnosi mancate, tra tumori e lesioni pre-cancerose».

Gli screening oncologici inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che tutte le Regioni sono tenute a offrire gratuitamente, prevedono: la mammografia per le donne tra i 50 ed i 69 anni, lo screening del tumore della cervice uterina per le donne tra i 25 ed i 64 anni e quello colon-rettale per donne e uomini tra i 50 ed i 69 anni. In alcune Regioni non sottoposte a Piano di rientro, grazie a fondi extra-LEA, le fasce di età sono state ampliate: lo screening mammografico viene esteso anche alle donne tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni e quello colon-rettale alla fascia di età 70-74. «Complessivamente – afferma Cartabellotta – nel 2023 quasi 16 milioni di persone (15.946.091) sono state invitate ad eseguire un test di screening, ma solo 6,9 milioni (6.915.968) hanno aderito, con marcate differenze di adesione sia fra i tre programmi sia, soprattutto, tra Regioni e macro-aree del Paese».

Grazie ai dati del Report 2023 dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) – network che monitora gli screening oncologici offerti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – la Fondazione GIMBE ha analizzato punti di forza e criticità dei tre programmi di screening «con il duplice obiettivo – spiega il Presidente – di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di aderire agli screening organizzati e sollecitare Regioni e Aziende Sanitarie Locali a concentrare sforzi organizzativi e comunicazione pubblica su questo pilastro fondamentale della prevenzione oncologica».

Il report dell’ONS riporta numerosi indicatori utili a valutare la qualità del processo di erogazione degli screening, che presenta un’elevata variabilità tra Regioni in termini di modalità di invito, strategie di recupero e, soprattutto, coperture della popolazione target. Per comprendere le dinamiche dei programmi di screening organizzato, tre sono gli indicatori fondamentali da tenere in considerazione:

- Popolazione target da invitare. Per ciascuno dei tre screening la popolazione residente ISTAT al 1° gennaio 2023 delle fasce di età di riferimento viene divisa per la periodicità del test: 2 anni per lo screening mammografico e colon-rettale e 3 anni per quello cervicale.

- Estensione dello screening. Misura il numero di inviti effettivamente spediti, al netto di quelli non recapitati, rapportati alla popolazione target. Non vengono conteggiati gli esclusi prima dell’invio per ragioni cliniche: persone che si sono già sottoposte al test di screening o a quello di secondo livello, pazienti con diagnosi oncologica. L’estensione può superare il 100% quando le Regioni effettuano inviti aggiuntivi per recuperare screening non effettuati in passato a causa dalla pandemia, del mancato recapito dell’invito o della mancata adesione.

- Adesione allo screening. È la percentuale di persone che si sottopongono al test di screening in rapporto alla popolazione target, al netto degli esclusi prima dell’invio per ragioni cliniche. Questo indicatore è incluso tra quelli del Nuovo Sistema di Garanzia, strumento con cui il Ministero della Salute monitora l’erogazione dei LEA erogati dalle Regioni.

«In altri termini – spiega il Presidente – tra esclusioni cliniche, inviti non recapitati e recuperi di screening non effettuati negli anni precedenti, il numero effettivo di persone invitate può variare sensibilmente rispetto alla popolazione target teorica».

SCREENING MAMMOGRAFICO. Viene offerto a tutte le donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni. In caso di esito positivo, viene avviato un percorso di approfondimento diagnostico con altri test di imaging (ecografia, TAC, risonanza magnetica), esame citologico o biopsia.

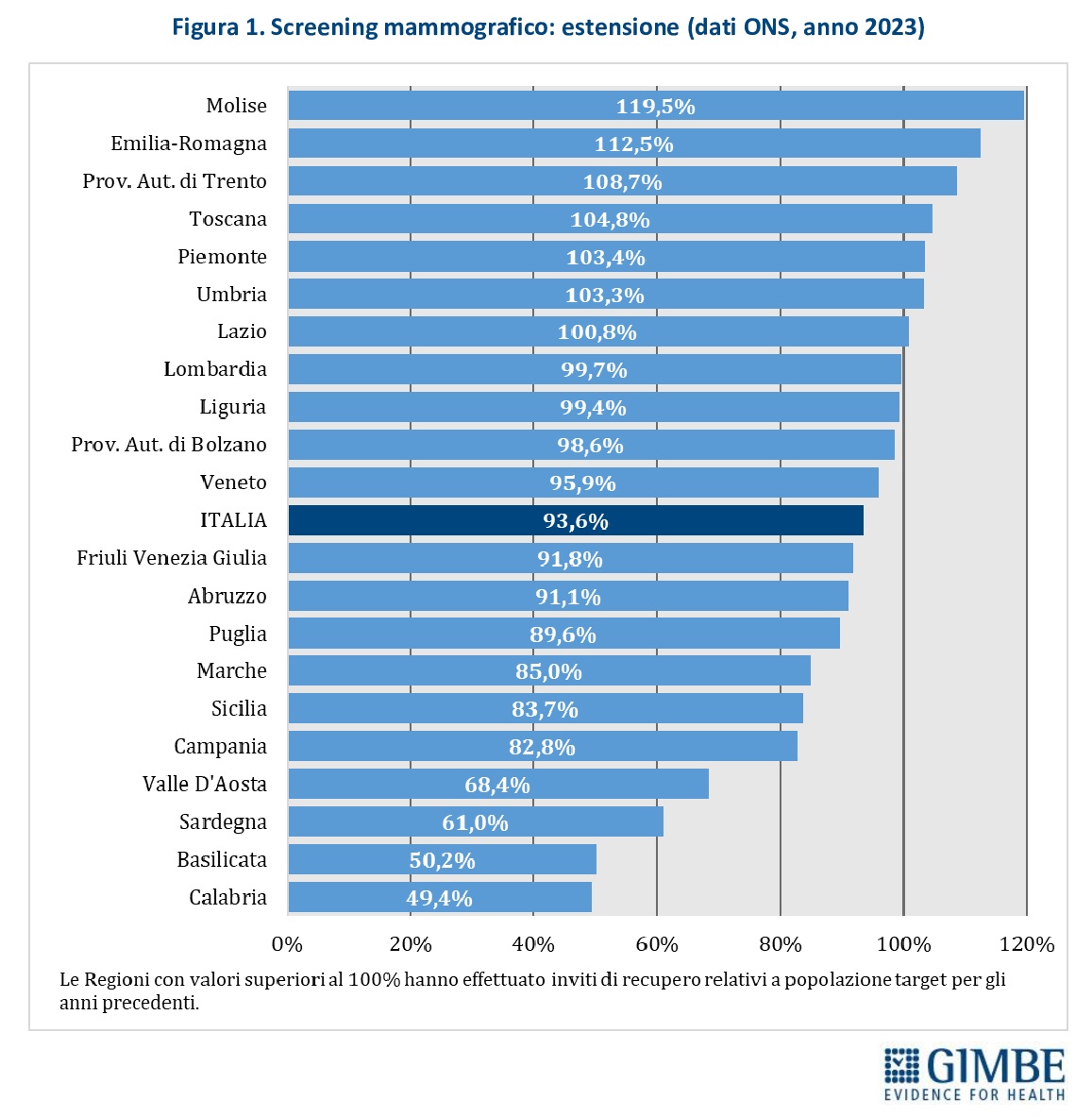

Estensione dello screening. Nel 2023 in Italia è stato invitato il 93,6% (n. 4.017.757) della popolazione target, con marcate differenze regionali: si va dal 119,5% del Molise al 49,4% della Calabria (Figura 1). «Tutte le Regioni del Mezzogiorno ad eccezione del Molise – commenta Cartabellotta – si collocano sotto la soglia del 100%, a dimostrazione che in queste Regioni la bassa adesione agli screening è spesso legata a carenze organizzative nella gestione degli inviti».

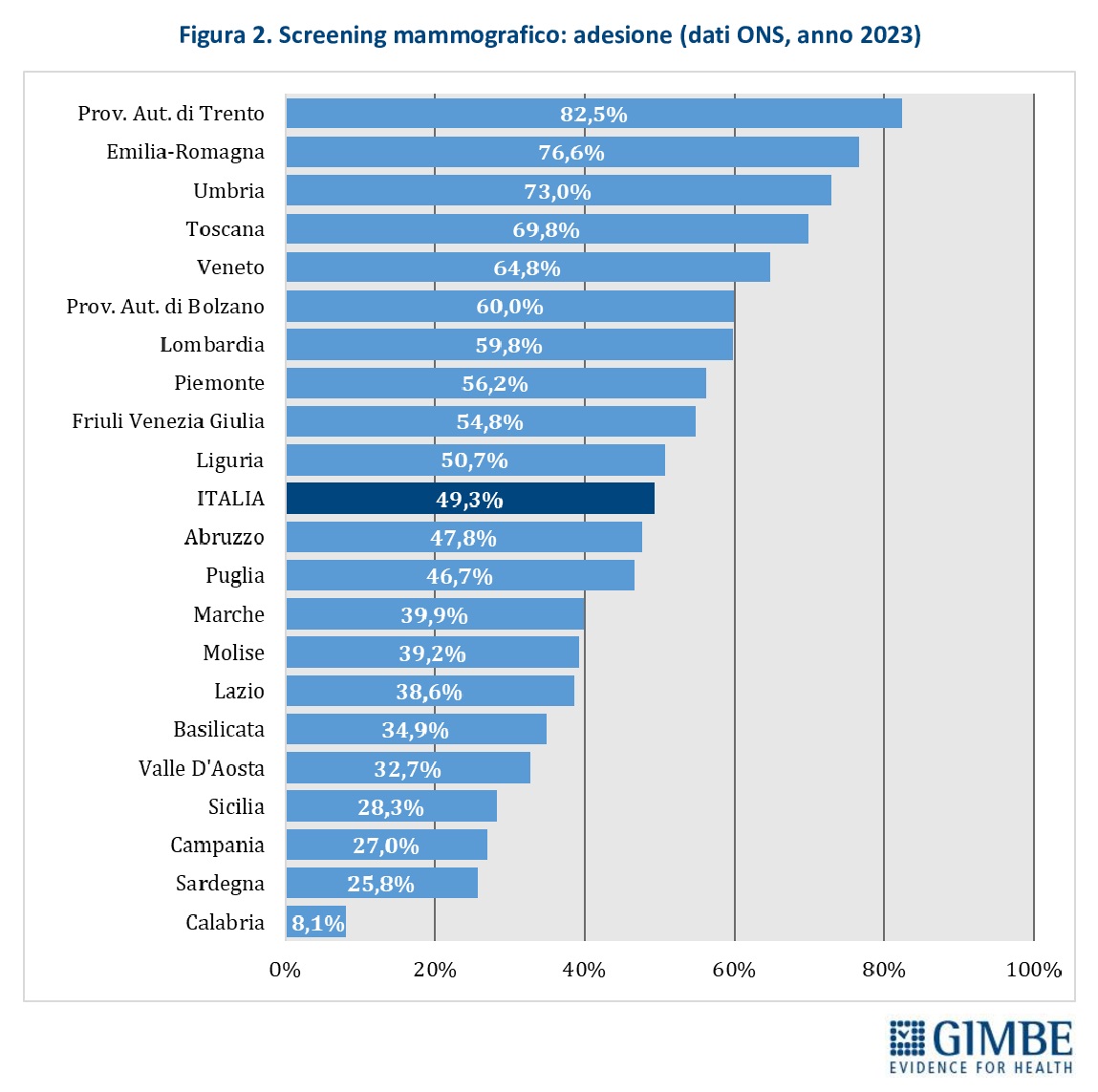

Adesione allo screening. La media nazionale di adesione allo screening mammografico è del 49,3%, ma anche in questo caso le differenze tra Regioni sono marcate: si passa dall’82,5% della Provincia autonoma di Trento all’8,1% della Calabria (Figura 2). Tutte le Regioni del Sud hanno livelli di adesione inferiori alla media nazionale.

SCREENING CERVICALE. Lo screening per il tumore del collo dell’utero è offerto a tutte le donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni: in particolare, tra i 25-30/35 anni viene offerto il Pap-test ogni 3 anni, mentre per le età successive il test per il virus del papilloma umano (HPV test) ogni 5 anni. Alcune Regioni hanno adottato protocolli personalizzati sulla base dello status vaccinale per l’HPV. In caso di esito positivo, viene proposta come test di secondo livello la colposcopia, eseguita nel 2023 dal 90% delle donne risultate positive allo screening.

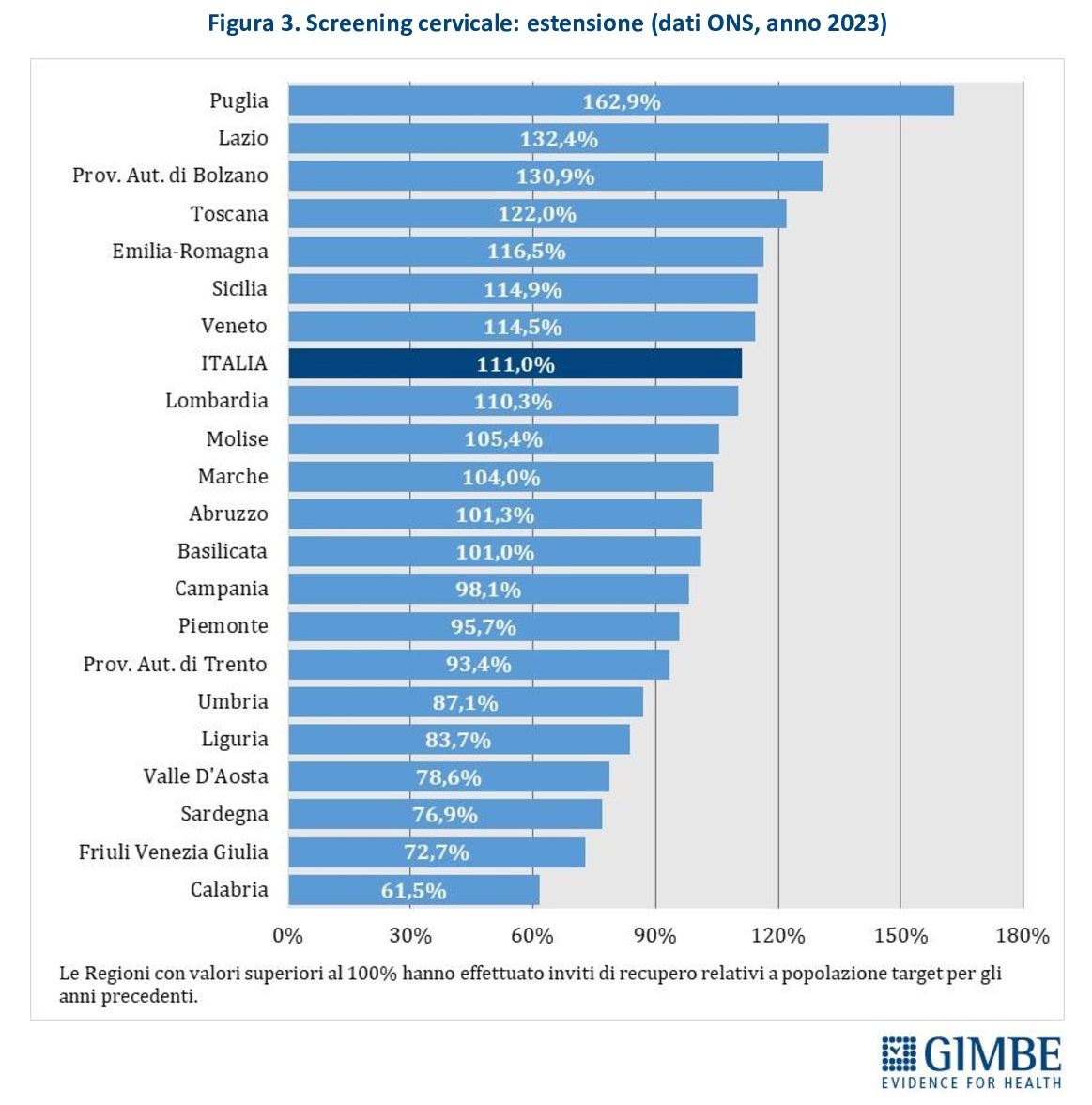

Estensione dello screening. Nel 2023 sono state invitate 3.982.378 donne, di cui il 71,3% (n. 2.838.955) con test HPV e il 28,7% (n. 1.143.423) con Pap-test. Complessivamente, è stato invitato il 111% della popolazione target, con forti differenze tra Regioni: dal 162,9% della Puglia al 61,5% della Calabria (Figura 3). «Le percentuali superiori al 100% – spiega Cartabellotta – registrate in ben 12 Regioni, lasciano presumere un numero molto elevato di recuperi degli inviti non effettuati negli anni segnati dalla pandemia».

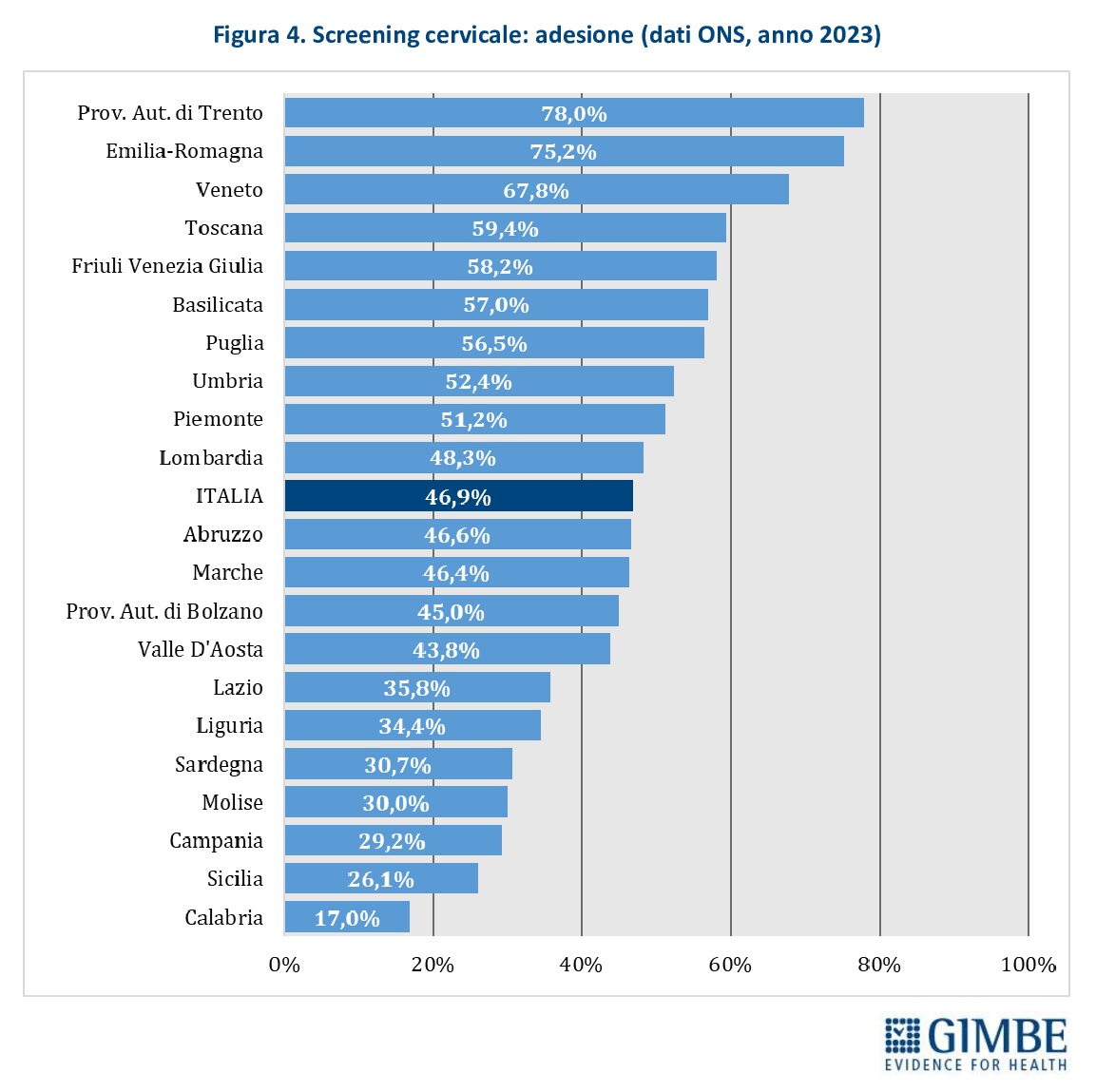

Adesione allo screening. La media nazionale di adesione allo screening cervicale è del 46,9%, con forti disparità tra le Regioni: dal 78% della Provincia autonoma di Trento al 17% della Calabria (Figura 4).

SCREENING COLON-RETTALE. Lo screening per il tumore del colon-retto viene offerto a tutte le persone di età compresa tra i 50 ed i 69 anni e consiste nella ricerca del sangue occulto nelle feci. In caso di esito positivo, come test di secondo livello viene proposta la colonscopia, eseguita nel 2023 da quasi l’83% delle persone positive allo screening.

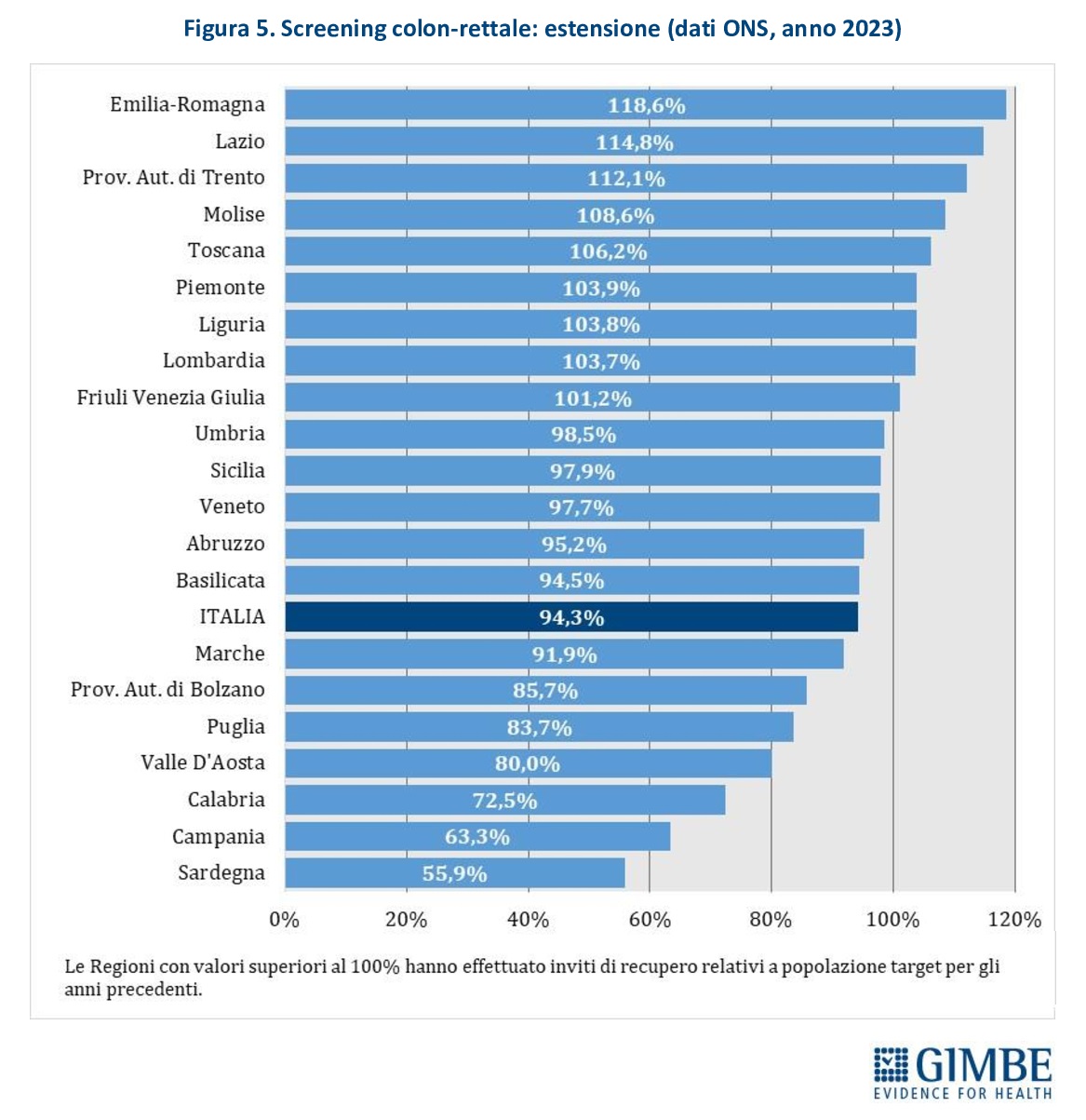

Estensione dello screening. Nel 2023 è stato invitato il 94,3% (n. 7.945.956) della popolazione target, con marcate differenze regionali: dal 118,6% dell’Emilia-Romagna al 55,9% della Sardegna (Figura 5).

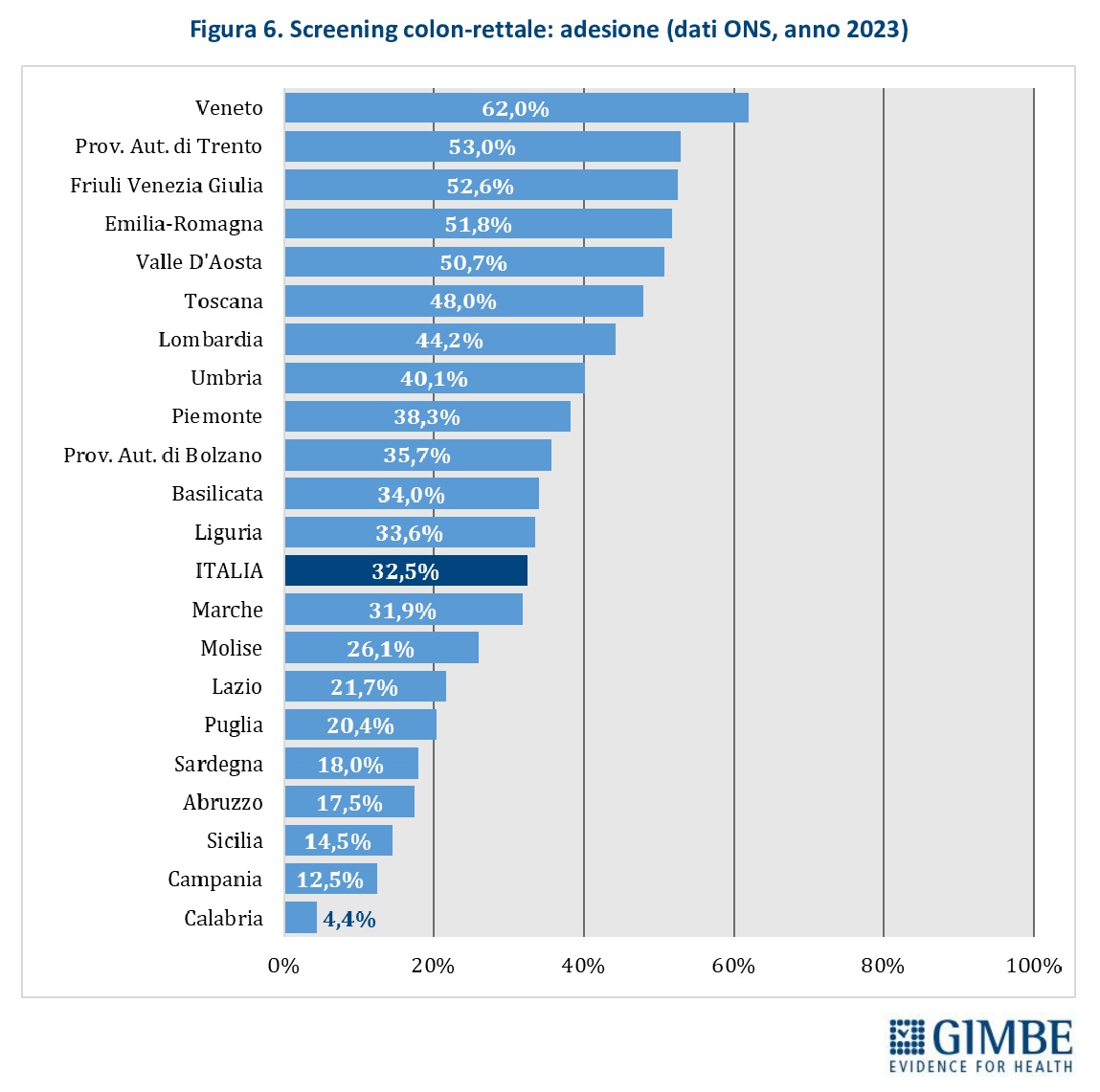

Adesione allo screening. La media nazionale è del 32,5%, con un’adesione che varia sensibilmente tra le Regioni: dal 62% del Veneto al 4,4% della Calabria (Figura 6). Tutte le Regioni del Mezzogiorno, ad eccezione della Basilicata, si collocano al di sotto della media nazionale.

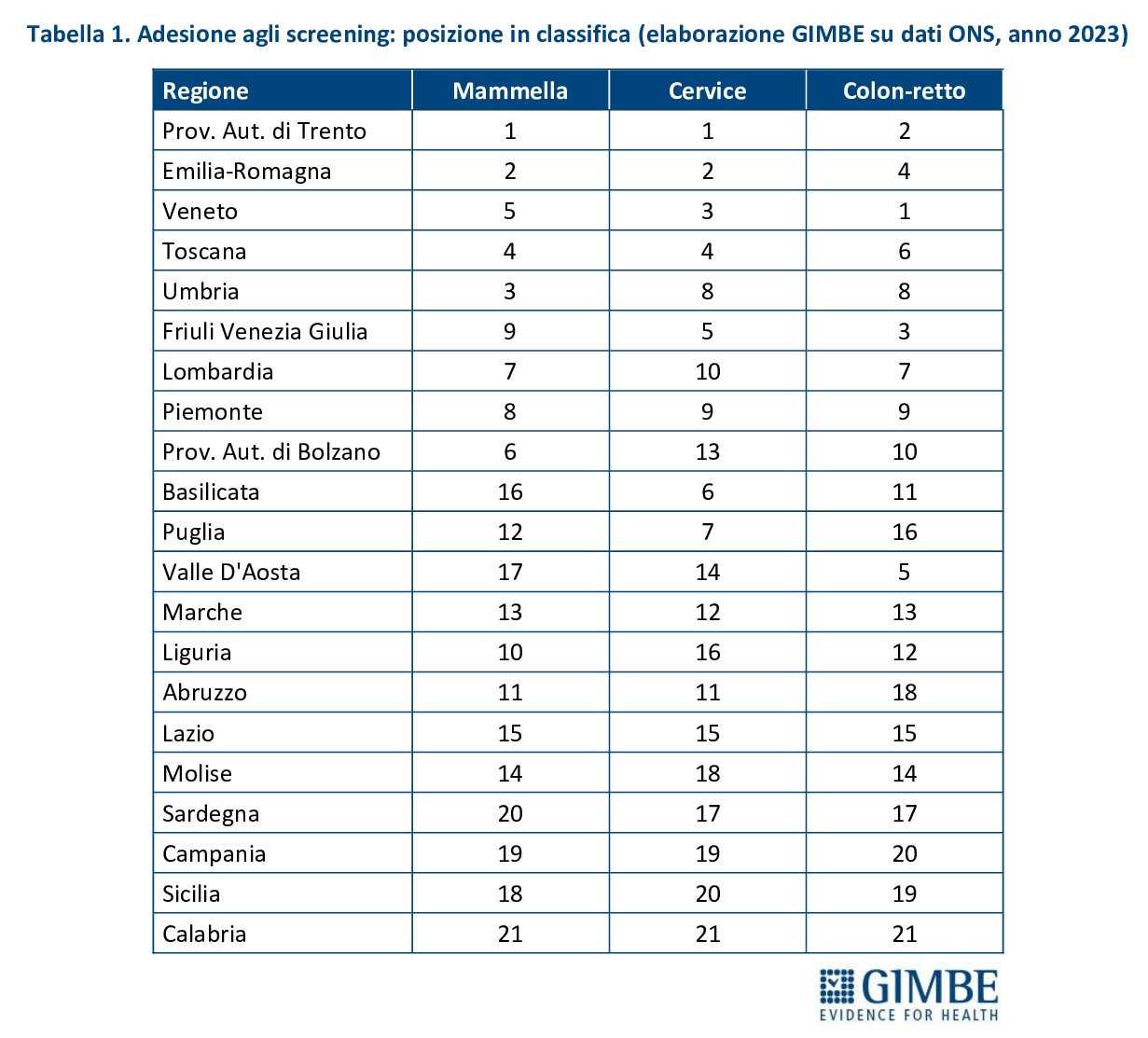

«Il tasso di adesione agli screening – spiega Cartabellotta – è un indicatore che sintetizza le performance complessive dei servizi sanitari regionali sugli screening organizzati. Riflette la capacità di mantenere aggiornati i dati anagrafici della popolazione target, programmare e spedire gli inviti, promuovere campagne di sensibilizzazione pubblica e garantire l’erogazione dei test di screening». In generale, il posizionamento di ciascuna Regione rispetto all’adesione risulta abbastanza omogenea o coerente fra i tre screening, riflettendo la maggiore o minore capacità organizzativa dei sistemi sanitari regionali, pur con alcune eccezioni (Tabella 1).

«Se da un lato i dati ONS 2023 – aggiunge il Presidente – mostrano il trend in crescita sia degli inviti che della copertura della popolazione, siamo ancora molto lontani dall’obiettivo fissato nel 2022 dal Consiglio Europeo: garantire entro il 2025 una copertura degli screening oncologici ad almeno il 90% della popolazione target».

L’IMPATTO DELLA MANCATA ADESIONE AGLI SCREENING

Tenendo conto della popolazione target non invitata o che non aderisce agli screening e del tasso di identificazione dei tumori (detection rate), è possibile stimare il numero di tumori e lesioni pre-cancerose potenzialmente identificabili dagli screening oncologici organizzati, fissando il target di copertura al 90%.

«Nel 2023 – spiega il Presidente – la mancata adesione ai programmi di screening organizzati non avrebbe consentito di identificare circa 10.900 carcinomi della mammella, di cui quasi 2.400 invasivi di piccole dimensioni; di quasi 10.300 lesioni pre-cancerose del collo dell’utero; e per il colon-retto di oltre 5.200 tumori e quasi 24.700 adenomi avanzati. Complessivamente si tratta di oltre 50 mila lesioni la cui identificazione avrebbe consentito di avviare il percorso per una diagnosi precoce e, ove necessario, per una terapia efficace». In dettaglio:

Tumori della mammella. Tenendo conto di un tasso di identificazione dello 0,5% per tutti i carcinomi e dello 0,14% per quelli invasivi di dimensioni ≤10 mm e di una popolazione stimata di 2.118.870 donne che non si è sottoposta allo screening, si stima che nel 2023 non siano stati identificati 10.884 tumori, di cui 2.381 carcinomi invasivi di dimensioni ≤10 mm.

Tumori della cervice uterina. Sulla base di un tasso di identificazione di lesioni pre-cancerose (istologia CIN2+) pari allo 0,76% per l’HPV test e allo 0,64% per il Pap-test, e considerando che potenzialmente 1.156.447 donne non hanno ricevuto o aderito all’invito per l’HPV test e 604.304 a quello per il Pap-test, si stima che nel 2023 complessivamente siano sfuggite alla diagnosi 10.273 lesioni con istologia CIN2+.

Tumori del colon-retto. Con un tasso di identificazione dello 0,11% per il carcinoma del colon-retto e dello 0,52% per gli adenomi avanzati, e potenzialmente 5.574.231 persone non hanno aderito allo screening, si stima che nel 2023 non siano stati identificati 5.223 carcinomi e 24.692 adenomi avanzati.

«È vero – spiega Cartabellotta – che molte persone dichiarano di sottoporsi a controlli periodici per “iniziativa spontanea”, come rileva l’indagine campionaria del sistema di sorveglianza PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia, per questi esami non esistono dati oggettivi (es. tasso di identificazione dei tumori o percentuale di positivi che si sottopongono al test di secondo livello), né controlli standardizzati sulla qualità dei test. E non vi è alcuna certezza che, in caso di esito positivo, venga attivato un adeguato percorso diagnostico e terapeutico. A questo si aggiungono tutti i limiti che presenta un’indagine campionaria che, pur fornendo numerose informazioni rilevanti su fattori di rischio e determinanti socio-economiche, non certifica la copertura degli screening oncologici per “iniziativa spontanea”».

«Prevenzione e promozione della salute – conclude Cartabellotta – rappresentano i pilastri per ridurre l’incidenza delle malattie e contribuire alla sostenibilità del SSN. Ma oggi il paradosso è evidente: da un lato i cittadini sono in lista di attesa per esami diagnostici non sempre appropriati, dall’altro sono in milioni a non aderire ai programmi di screening organizzati. È evidente che sul fronte degli inviti molte Regioni, in particolare del Sud, devono migliorare le proprie capacità organizzative. Ma, la principale criticità rimane la scarsa adesione agli screening: servono maggiori informazioni, strategie di comunicazione efficaci e coinvolgimento attivo dei cittadini. Perché aderire agli screening organizzati significa diagnosi precoce, trattamento tempestivo delle lesioni pre-cancerose, un numero maggiore di guarigioni definitive, meno sofferenze per i pazienti, costi minori per il SSN e, soprattutto, meno decessi per tumore».

Download comunicato

6 maggio 2025

PNRR Missione Salute: al 1° trimestre 2025 rispettata l’unica scadenza nazionale, ma la riforma dell’assistenza territoriale arranca. Case della comunità: solo il 2,7% pienamente operative. Ospedali di comunità: nessuno con tutti i servizi attivi. Fascicolo Sanitario Elettronico: nessuna regione al 100%

«Al 31 marzo 2025 – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – per la Missione Salute del PNRR non era prevista alcuna scadenza europea e l’unica scadenza nazionale è stata rispettata. Tuttavia, al di là del rispetto delle scadenze formali, a poco più di un anno dalla rendicontazione finale, la riforma dell’assistenza territoriale e l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico procedono decisamente a rilento, con marcate diseguaglianze tra le Regioni».

L’Osservatorio GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prosegue il monitoraggio indipendente sull’attuazione della Missione Salute del PNRR, analizzando i risultati raggiunti e le criticità che ostacolano la riforma dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di fornire ai cittadini un quadro oggettivo, al riparo da strumentalizzazioni politiche.

STATO DI AVANZAMENTO AL 31 MARZO 2025. Secondo i dati pubblicati sul portale del Ministero della Salute che monitora l’attuazione della Missione Salute del PNRR:

Milestone e target EU: al 31 marzo 2025 non era prevista alcuna scadenza.

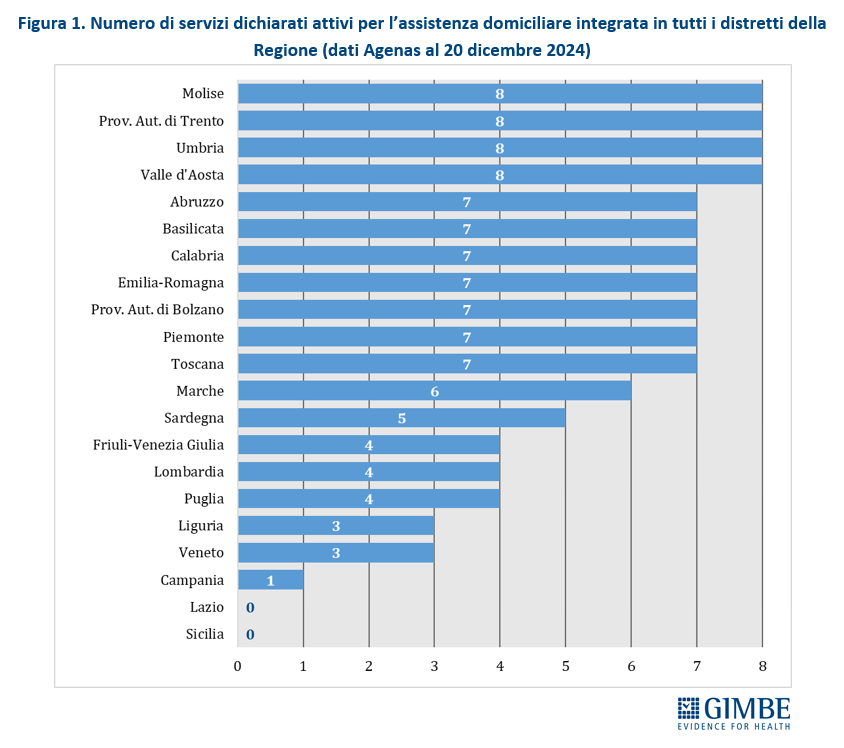

Milestone e target nazionali: «Anche se non incidono direttamente sull’erogazione dei fondi del PNRR – spiega Cartabellotta – questi step intermedi vanno monitorati con attenzione, perché ritardi accumulati oggi potrebbero compromettere il rispetto delle scadenze europee di domani». Per il periodo 2021-2025 risultano raggiunti tutti i target previsti: in particolare, al 31 marzo è stato raggiunto il target “Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (terza parte)”, che prevede un ulteriore incremento dei pazienti over 65 da trattare in assistenza domiciliare, al fine di raggiungere la soglia della presa in carico del 10% della popolazione in quella fascia di età. «Tuttavia – osserva il Presidente – persistono grandi disparità regionali, sia nel numero di assistiti a domicilio, sia nella tipologia di servizi offerti». Infatti, come documentato dal Report Agenas sul monitoraggio del DM 77 – aggiornato a dicembre 2024 – solo Molise, Provincia Autonoma di Trento, Umbria e Valle D’Aosta garantiscono in tutti i distretti sanitari gli 8 servizi previsti (Figura 1): nelle altre Regioni le principali carenze riguardano l’assistenza del medico e del pediatra di famiglia, l’assistenza specialistica, i servizi socio-assistenziali e la fornitura di farmaci e dispositivi.

RIFORMA DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE. A tre anni dall’adozione del DM 77, la riforma dell’assistenza territoriale procede a rilento, con forti diseguaglianze tra le Regioni, in particolare nell’attivazione e nella piena operatività delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità. Lo confermano i dati elaborati dalla Fondazione GIMBE a partire dal Report Agenas sul monitoraggio del DM 77, aggiornati al 20 dicembre 2024. «Il potenziamento dell’assistenza territoriale – afferma Cartabellotta – è la chiave per decongestionare ospedali e pronto soccorso e garantire una reale sanità di prossimità. Tuttavia, i dati ufficiali trasmessi dalle Regioni dimostrano che nonostante i fondi già stanziati, il ritmo resta inaccettabilmente lento».

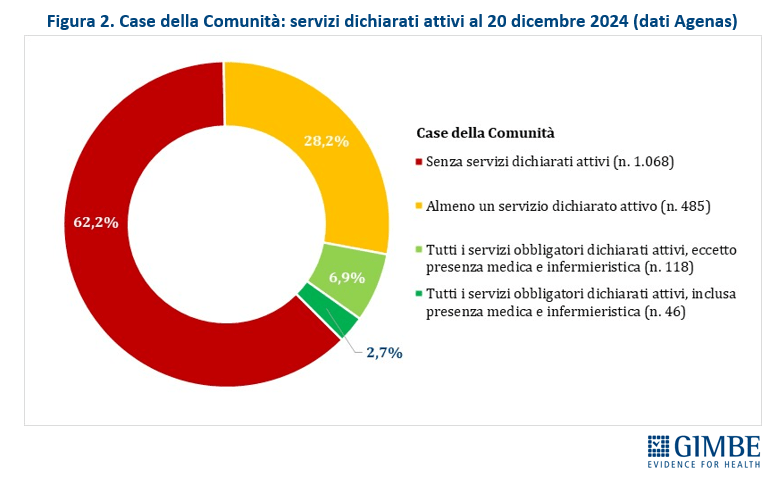

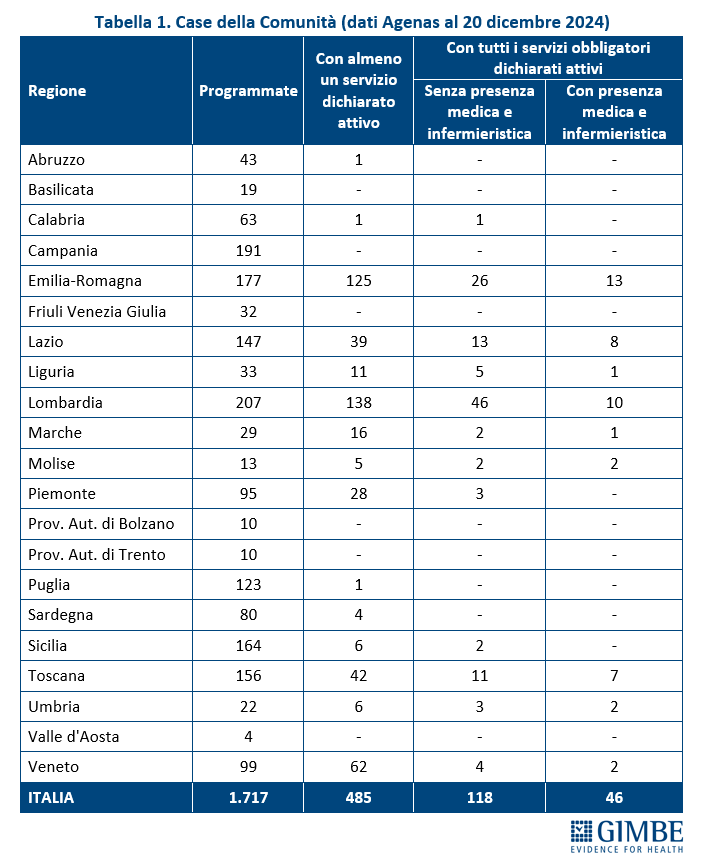

Case della Comunità (CdC). Al 20 dicembre 2024, su 1.717 CdC previste, per 1.068 (62,2%) le Regioni non hanno dichiarato attivo alcun servizio tra quelli previsti dal DM 77; per 485 strutture (28,2%) è stato dichiarato attivo almeno un servizio e solo per 164 (9,6%) tutti i servizi obbligatori sono stati dichiarati attivi. Di queste ultime, tuttavia, soltanto 46 (2,7% del totale) risultavano pienamente operative, cioè con presenza sia medica che infermieristica (Figura 2). «Tenendo conto – precisa Cartabellotta – che tra le Case della Comunità senza servizi attivi rientrano anche quelle non ancora realizzate o in fase di riconversione, resta evidente il forte ritardo accumulato sulla tabella di marcia e, soprattutto, la distanza abissale tra le Regioni» (Tabella 1).

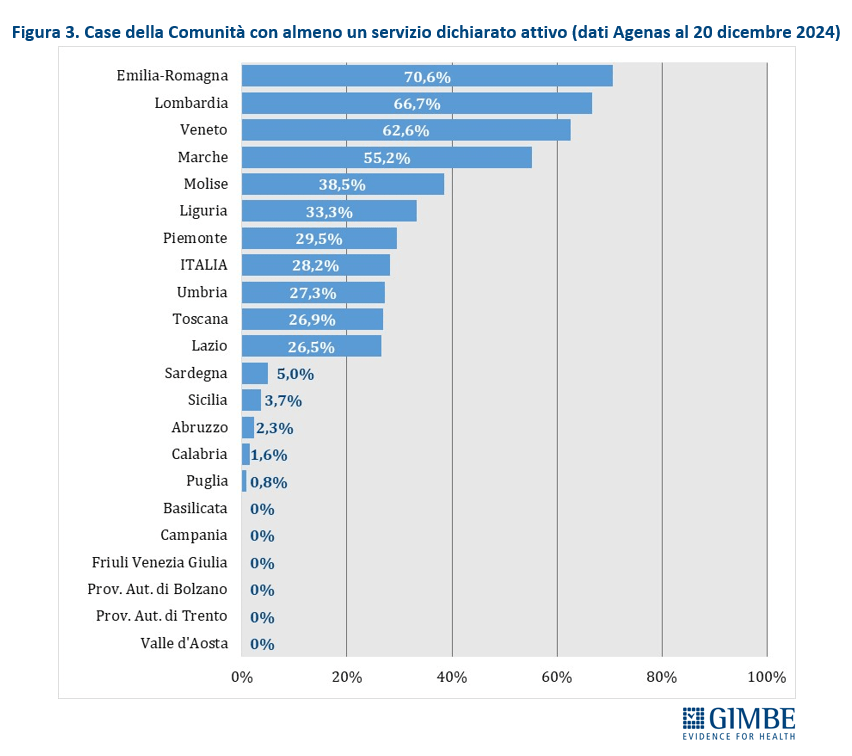

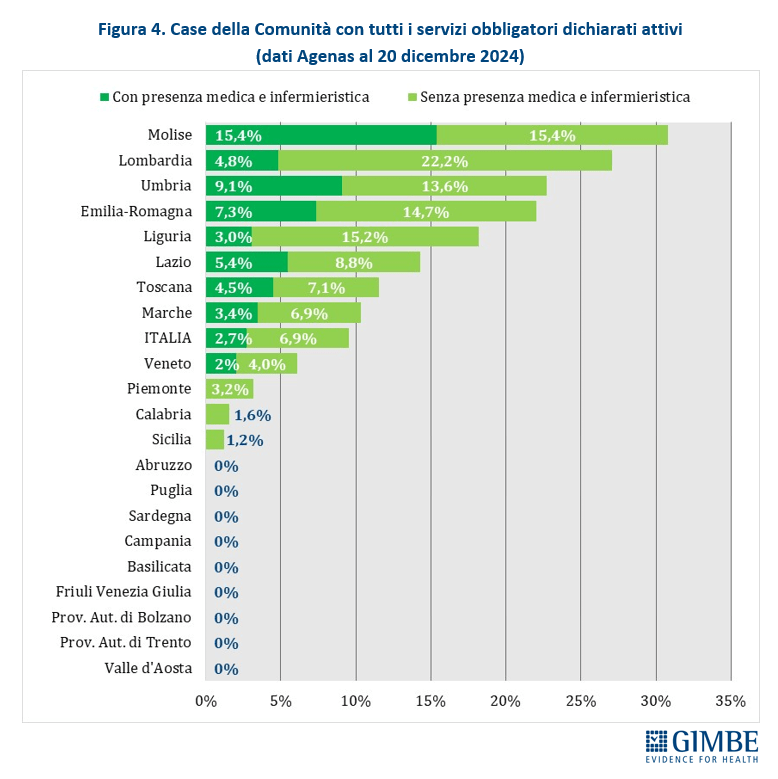

Solo quattro Regioni superano il 50% di CdC con almeno un servizio dichiarato attivo: Emilia-Romagna (70,6%), Lombardia (66,7%), Veneto (62,6%) e Marche (55,2%). Sei Regioni si collocano tra il 25% e il 50%: Molise (38,5%), Liguria (33,3%), Piemonte (29,5%), Umbria (27,3%), Toscana (26,9%), Lazio (26,5%). In altre cinque Regioni la percentuale varia dallo 0,8% della Puglia al 5% della Sardegna, mentre in sei Regioni non risulta attiva alcuna CdC (Figura 3). Considerando solo le CdC con tutti i servizi dichiarati attivi, la media nazionale si attesta al 6,9% per quelle prive di personale medico e infermieristico e al 2,7% per quelle pienamente funzionanti. Le differenze tra Regioni dipendono non solo dal completamento delle strutture, ma soprattutto dalla disponibilità di personale. In tutte le Regioni, fatta eccezione per il Molise, la quota di CdC pienamente operative è sempre inferiore rispetto a quelle che hanno attivato tutti i servizi (Figura 4).

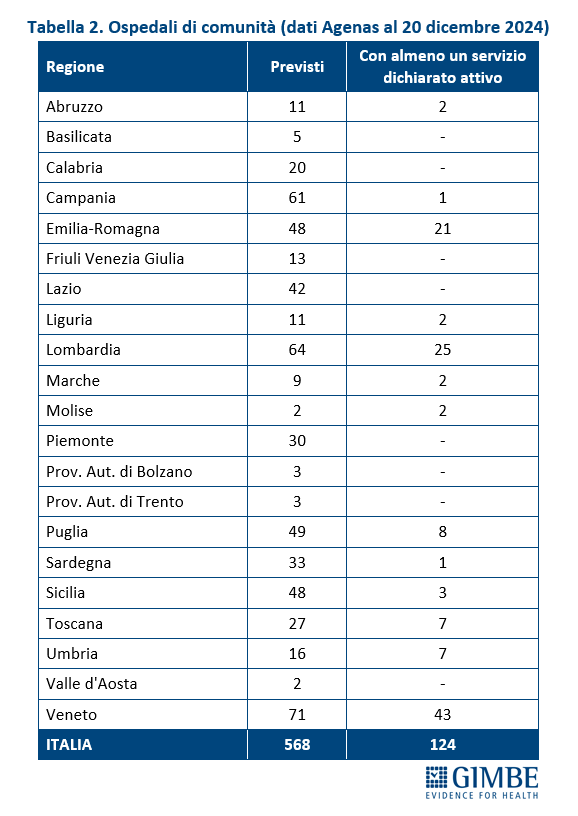

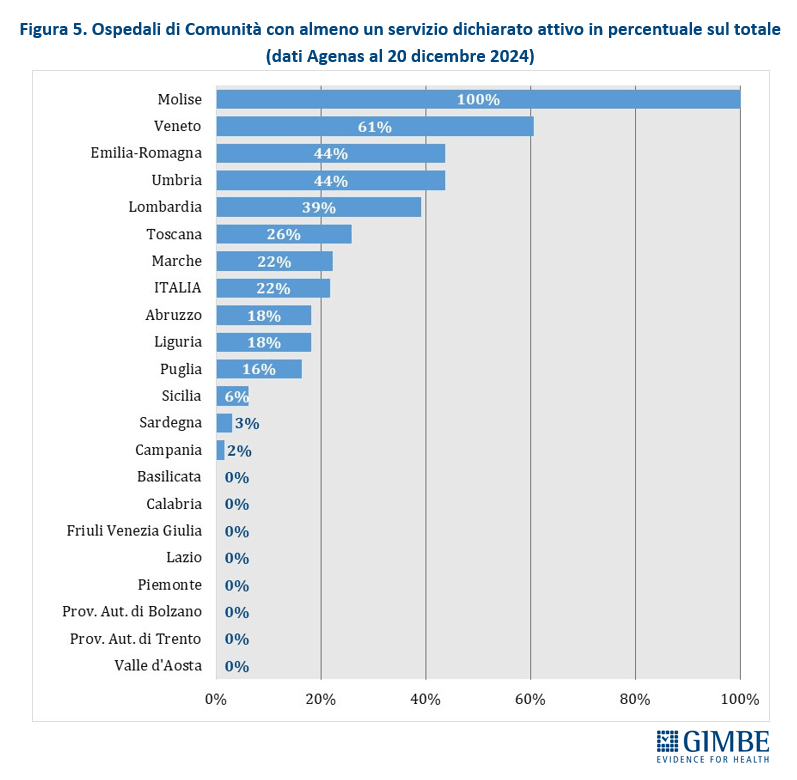

Ospedali di comunità (OdC). Al 20 dicembre 2024, dei 568 Ospedali di Comunità previsti, solo 124 (21,8%) risultano avere almeno un servizio attivo (Tabella 2), per un totale di quasi 2.100 posti letto. In termini assoluti, i numeri più alti si registrano in Veneto (n. 43), Lombardia (n. 25) ed Emilia-Romagna (n. 21). Altre dieci Regioni hanno attivato almeno un OdC: dagli 8 della Puglia a un solo OdC in Campania e Sardegna. Otto Regioni restano invece ancora a quota zero. A fronte di una media nazionale del 22%, le percentuali regionali variano in modo significativo: il Molise, con soli 2 OdC da realizzare, raggiunge il 100%; all’estremo opposto, otto Regioni non hanno attivato alcun OdC, mentre le altre si distribuiscono tra il 2% della Campania e il 61% del Veneto (Figura 5). «Rispetto alle Case della Comunità – commenta Cartabellotta – lo stato di attuazione degli Ospedali di Comunità appare ancora più indietro: non solo sul piano strutturale, ma anche perché nessuna Regione ha attivato tutti i servizi previsti dal DM 77». Infatti, per essere pienamente operativi, gli OdC devono garantire presenza medica per almeno 4,5 ore al giorno sei giorni su sette, assistenza infermieristica continuativa (H24 7/7 giorni), la figura del case manager, posti letto per pazienti con demenza o disturbi comportamentali e spazi dedicati alla riabilitazione motoria.

Centrali Operative Territoriali (COT). Le COT, strutture essenziali per coordinare la presa in carico dei pazienti e integrare l’assistenza sanitaria e sociosanitaria, risultano attivate in tutte le Regioni. Al 31 dicembre 2024, su 650 COT programmate, 642 risultavano pienamente funzionanti, di cui 480 hanno contribuito al raggiungimento del target europeo.

«Rispetto alla fotografia scattata da Agenas cinque mesi fa – commenta il Presidente – è verosimile ipotizzare che il quadro attuale sia più incoraggiante. Tuttavia, l’attuazione di CdC e OdC procede ancora con una lentezza inaccettabile e a velocità troppo diverse tra le Regioni. E a poco più di un anno dalla scadenza finale del giugno 2026, alcune sono ancora inchiodate al punto di partenza».

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE). Il FSE 2.0 rappresenta il pilastro della trasformazione digitale del SSN: un investimento da € 1,38 miliardi che punta a creare un ecosistema digitale in grado di garantire accesso, condivisione e interoperabilità dei dati sanitari su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, secondo la Corte dei Conti, il cronoprogramma ha già subìto ritardi: la milestone sulla piena interoperabilità nazionale, inizialmente prevista per giugno 2024, è stata posticipata a dicembre 2024, mentre la digitalizzazione nativa dei documenti è attesa per giugno 2025. «Senza la piena operatività del FSE su tutto il territorio nazionale e senza il consenso dei cittadini alla consultazione dei documenti – avverte Cartabellotta – rischiamo di centrare i target solo sulla carta per incassare i fondi, ma di lasciare la digitalizzazione del SSN incompiuta, frammentata e inefficace».

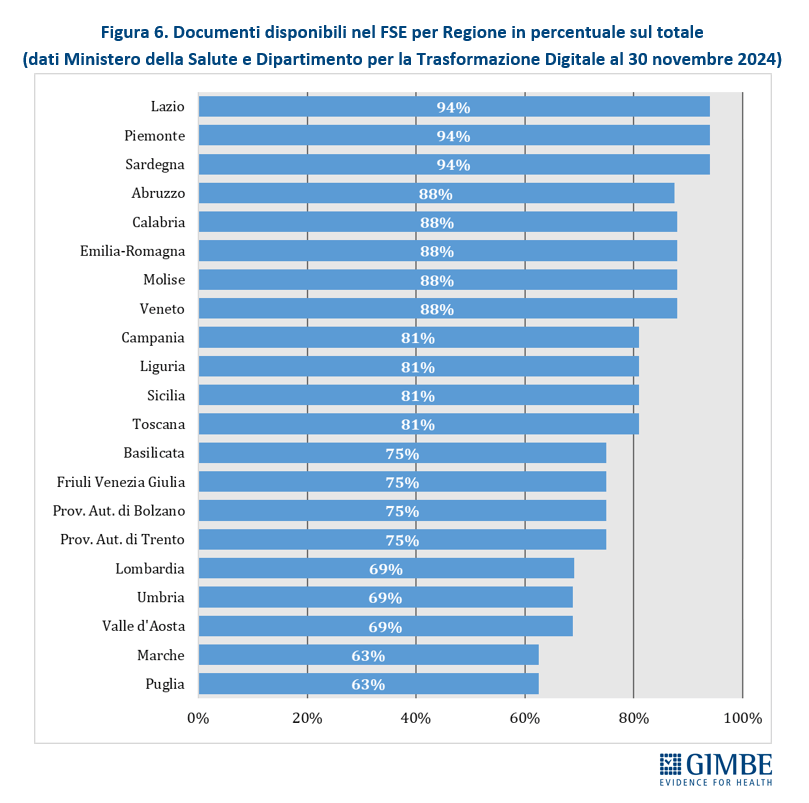

Completezza del FSE. Al 30 novembre 2024, secondo i dati elaborati dal portale Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, nessuna Regione rende disponibili tutte le 16 tipologie di documenti previste dal DM 7 settembre 2023. Il grado di completezza varia sensibilmente tra le Regioni: si va dal 94% di Lazio, Piemonte e Sardegna al 63% di Marche e Puglia (Figura 6).

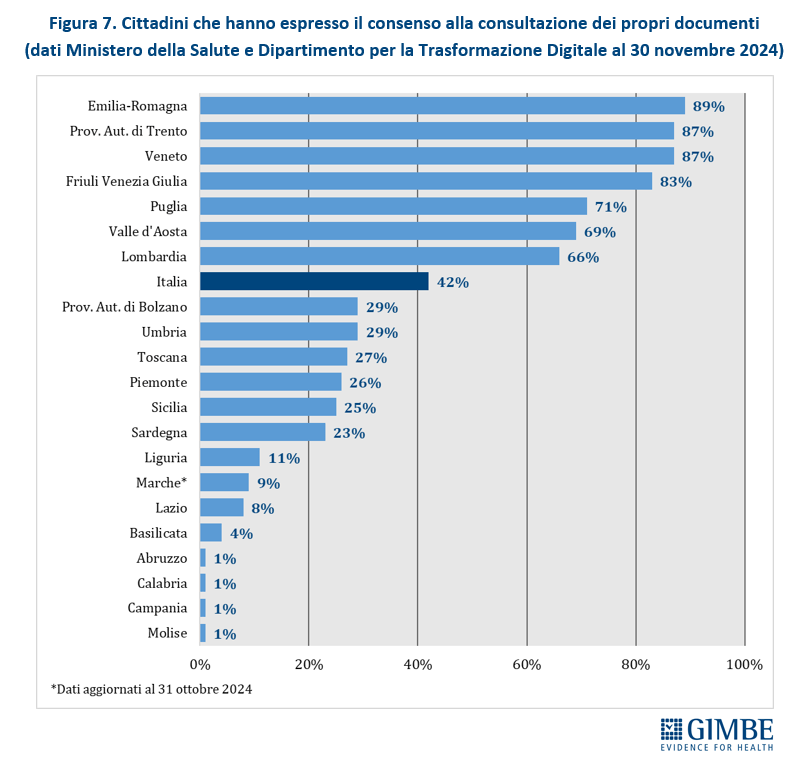

Consenso alla consultazione. Al 30 novembre 2024 (al 31 ottobre 2024 per le Marche), solo il 42% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione del FSE da parte di medici e operatori del SSN, con forti disomogeneità regionali: dall’1% in Abruzzo, Calabria, Campania e Molise all’89% in Emilia-Romagna. Tra le Regioni del Mezzogiorno, solo la Puglia supera la media nazionale (42%) con un tasso di adesione del 71% (Figura 7). «La scarsa adesione da parte dei cittadini – spiega il Presidente – soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, è un segnale preoccupante di sfiducia nella sicurezza dei dati personali e nella reale utilità del FSE».

«A poco più di un anno dalla rendicontazione finale della Missione Salute del PNRR – conclude Cartabellotta – l’avanzamento di Case e Ospedali di Comunità procede ancora troppo lentamente e con velocità profondamente diverse tra le Regioni. Ma il problema principale è che, oltre ai ritardi infrastrutturali, il “pieno funzionamento” delle strutture – requisito indispensabile per la rendicontazione finale – è pesantemente ostacolato dalla carenza di personale sanitario, in particolare infermieristico, una vera emergenza nazionale. Nel caso delle Case della Comunità pesa poi anche l’assenza di un reale coinvolgimento dei medici di famiglia, perno insostituibile dell’assistenza territoriale. È dunque indispensabile accelerare in maniera sinergica su più fronti, per scongiurare rischi concreti. Il primo, da evitare ad ogni costo, è quello di non raggiungere i target europei e dover restituire il contributo a fondo perduto. Il secondo è di raggiungere il target nazionale, senza però ridurre le diseguaglianze regionali e territoriali, che rischiano anzi di ampliarsi. Il terzo, il più grave, è “portare i soldi a casa” senza produrre benefici reali per cittadini e pazienti, lasciando in eredità solo scatole vuote e una digitalizzazione incompleta, a fronte di un indebitamento scaricato sulle generazioni future».

Download comunicato

16 aprile 2025

Spesa Sanitaria: il Documento di Finanza Pubblica 2025 prevede timidi segnali di crescita, ma il rapporto con il Pil resta inchiodato al 6,4% sino al 2028. Il SSN rimane largamente sottofinanziato

«Si intravede una lieve crescita della spesa sanitaria, ma si tratta di stime previsionali che non modificano la sostanza: la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità, già insufficiente, resta invariata nei prossimi anni, confermando il cronico sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale». Così Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, commenta i dati sulla spesa sanitaria contenuti nel Documento di Finanza Pubblica (DFP) approvato lo scorso 9 aprile dal Consiglio dei Ministri e incentrato sulla verifica dei risultati conseguiti nell’attuazione del Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine (PSBMT) 2025-2029, deliberato lo scorso 27 settembre.

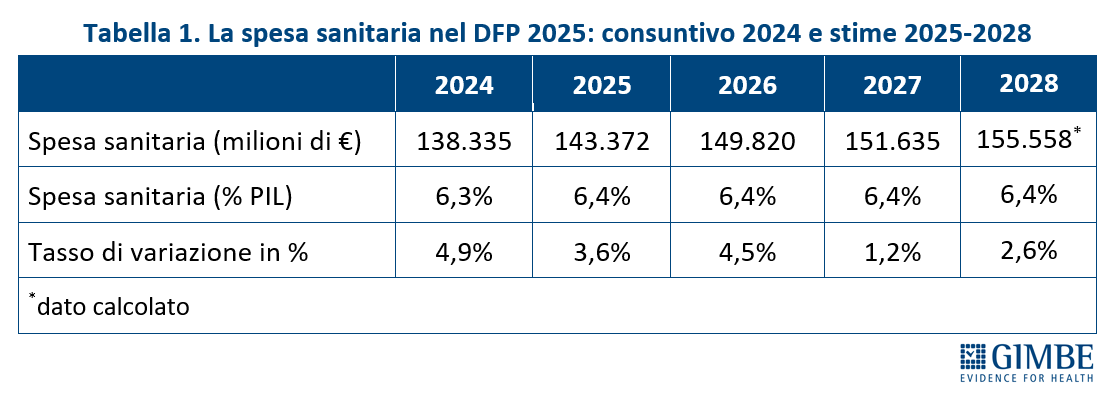

«Al fine di offrire dati oggettivi utili al confronto politico e al dibattito pubblico, evitando ogni strumentalizzazione – spiega Cartabellotta – la Fondazione GIMBE ha condotto analisi indipendenti sulla spesa sanitaria sul DFP 2025, includendo anche un confronto con le stime contenute nel PSBMT». Le analisi riguardano il consuntivo 2024, le previsioni per il 2025 e per il biennio 2026-2027. Per il 2028, pur rientrando nel triennio di riferimento della prossima Legge di Bilancio (2026-2028), il DFP si limita a fornire indicazioni descrittive, senza riportare le stime di dettaglio nelle tabelle analitiche (Tabella 1).

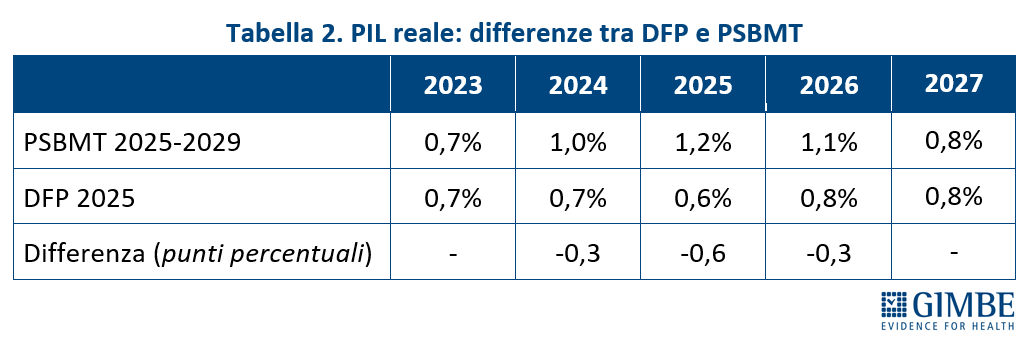

Stime PIL reale. Secondo quanto riportato nel DFP, l’aumento consuntivo del PIL per il 2024 è inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni del PSBMT (0,7% vs 1,0%). Per il 2025, la stima di crescita del PIL si dimezza: il DFP prevede un +0,6%, a fronte dell’1,2% previsto dal PSBMT (-0,6 punti percentuali). Per il 2026, il DFP stima un incremento dello 0,8%, inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto all’1,1% del PSBMT. Per il 2027, invece, le due previsioni risultano allineate (+0,8%) (Tabella 2). «Le stime del PIL in termini reali – commenta il Presidente – restituiscono prospettive di crescita economica riviste nettamente al ribasso a soli sette mesi di distanza e, soprattutto, gravate da forti incertezze legate al piano di riarmo europeo e alle politiche sui dazi degli Stati Uniti».

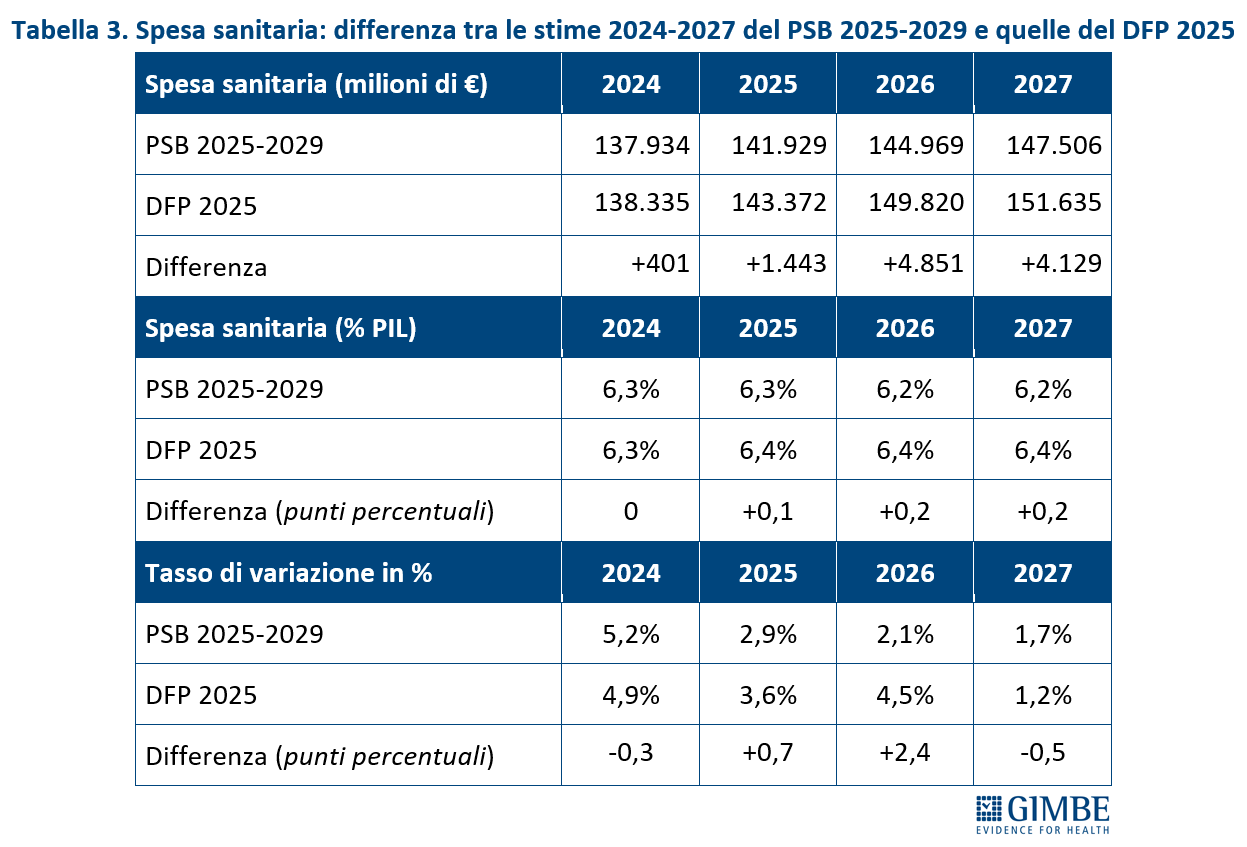

SPESA SANITARIA. Di seguito sono riportati i dati consuntivi per il 2024 e le stime per l’anno 2025 e il triennio 2026-2028 (Tabella 3).

Consuntivo 2024. Il DFP 2025 certifica, per l’anno 2024, un rapporto spesa sanitaria/PIL pari al 6,3%, in lieve aumento rispetto al 2023 (+0,1 punti percentuali). La spesa sanitaria ammonta a € 138.335 milioni, con una crescita del 4,9% rispetto ai € 131.842 milioni del 2023. «Tuttavia – osserva Cartabellotta – l’incremento di € 6.493 milioni tra il 2023 e il 2024 è dovuto per oltre la metà (€ 3.257 milioni) alla spesa per il personale dipendente. Un aumento in gran parte riconducibile agli oneri accantonati per i rinnovi contrattuali del personale sanitario relativi al triennio 2022-2024».

Previsionale 2025 e 2026-2028. Nel 2025, il rapporto spesa sanitaria/PIL è stimato al 6,4%, in lieve aumento rispetto al 6,3% del 2024. In termini assoluti, la spesa sanitaria prevista ammonta a € 143.372 milioni, con un incremento di € 5.037 milioni (+3,6%) rispetto all’anno precedente. Per il biennio 2026-2027, a fronte di una crescita media annua del PIL nominale del 2,75%, il DFP 2025 prevede un incremento medio della spesa sanitaria del 2,85% l’anno, mantenendo invariato il rapporto spesa sanitaria/PIL al 6,4%. In valore assoluto, la spesa sanitaria sale a € 149.820 milioni nel 2026 (+4,5% rispetto al 2025) e a € 151.635 milioni nel 2027 (+1,2% rispetto al 2026). Per il 2028, il DFP stima un ulteriore incremento della spesa del 2,6% rispetto al 2027, con il rapporto spesa sanitaria/PIL ancora fermo al 6,4%.

«Se da un lato le previsioni per il triennio 2025-2028 indicano un rapporto spesa sanitaria/PIL sostanzialmente stabile – commenta il Presidente – dall’altro non si possono escludere riduzioni effettive della spesa sanitaria, alla luce della stagnazione economica e delle incertezze legate al contesto macroeconomico globale. In quest’ottica appaiono azzardate le stime di un aumento della spesa di € 5.037 milioni nel 2025 e di ulteriori € 6.448 milioni nel 2026, considerando che il Fabbisogno Sanitario Nazionale fissato dalla Legge di Bilancio 2025 è pari a € 136.533 milioni per il 2025 e € 140.533 milioni per il 2026».

Differenza tra le stime del DFP e quelle del PSBMT. Rispetto alle previsioni del PSBMT approvato a settembre, le stime sulla spesa sanitaria contenute nel DFP 2025 risultano superiori sia in termini di rapporto spesa sanitaria/PIL, sia in valore assoluto. «Un dato che – commenta Cartabellotta – rappresenta un timido segnale di apertura da parte dell’Esecutivo per scongiurare ulteriori tagli alla sanità, alla luce del peggioramento del quadro economico generale».

Riforme. A completamento della prossima Legge di Bilancio, il DFP 2025 indica 32 provvedimenti collegati, tra cui due direttamente riferiti alla sanità: la “Riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale e dell’assistenza ospedaliera” e la “Delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della Salute”. «Indubbiamente – chiosa il Presidente – le riforme affrontano i nodi strutturali più critici, ma la riorganizzazione dell’assistenza territoriale è fortemente condizionata dalla gravissima carenza di personale infermieristico e da un ruolo del medico di famiglia ancora non ben definito. Inoltre, al di là del “riordino” delle professioni sanitarie, la vera emergenza resta la fuga dei professionisti dal SSN: per restituire attrattività servono anche (ma non solo) risorse consistenti, che attualmente non sono disponibili».

«Il DFP 2025 – conclude il Presidente – conferma che, in linea con quanto accaduto negli ultimi 15 anni, la sanità pubblica continua a non rappresentare una priorità per il Paese, nonostante la grave crisi di sostenibilità del SSN e il progressivo sgretolamento del diritto alla tutela della salute. Alla luce delle stime al ribasso del PIL e del quadro macroeconomico, va riconosciuto all’Esecutivo il merito di aver scongiurato ulteriori e drammatici tagli alla spesa sanitaria. Tuttavia, nonostante l’incremento previsto in valore assoluto, il peso della sanità sul PIL resta inchiodato al 6,4% fino al 2028, lasciando il SSN largamente sottofinanziato».

Download comunicato

25 marzo 2025

Infermieri: una crisi che non vede la luce. L’Italia perde 10 mila professionisti l’anno e precipita nelle classifiche europee su numero di laureati e retribuzioni. Nel SSN 1 infermiere su 4 è vicino alla pensione e 1 su 6 lavora fuori dal SSN. Professione sempre meno attrattiva: in 5 anni il rapporto posti/candidati è crollato da 1,6 a 1,04. Senza un piano straordinario, a rischio la riforma territoriale prevista dal PNRR

La grave carenza di infermieri non è solo una questione di numeri, ma il riflesso di dinamiche professionali che aggravano lo squilibrio tra bisogni assistenziali e disponibilità di personale, configurando una vera e propria emergenza per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). «Siamo di fronte a un quadro che compromette il funzionamento della sanità pubblica e mina l’equità nell’accesso alle cure, soprattutto per le persone anziane e più vulnerabili, sia in ambito ospedaliero che territoriale, dove gli investimenti del PNRR rischiano di essere vanificati senza un’adeguata dotazione di personale infermieristico» afferma Nino Cartabellotta Presidente della Fondazione GIMBE, commentando i dati sulla professione infermieristica presentati al 3° Congresso Nazionale FNOPI di Rimini.

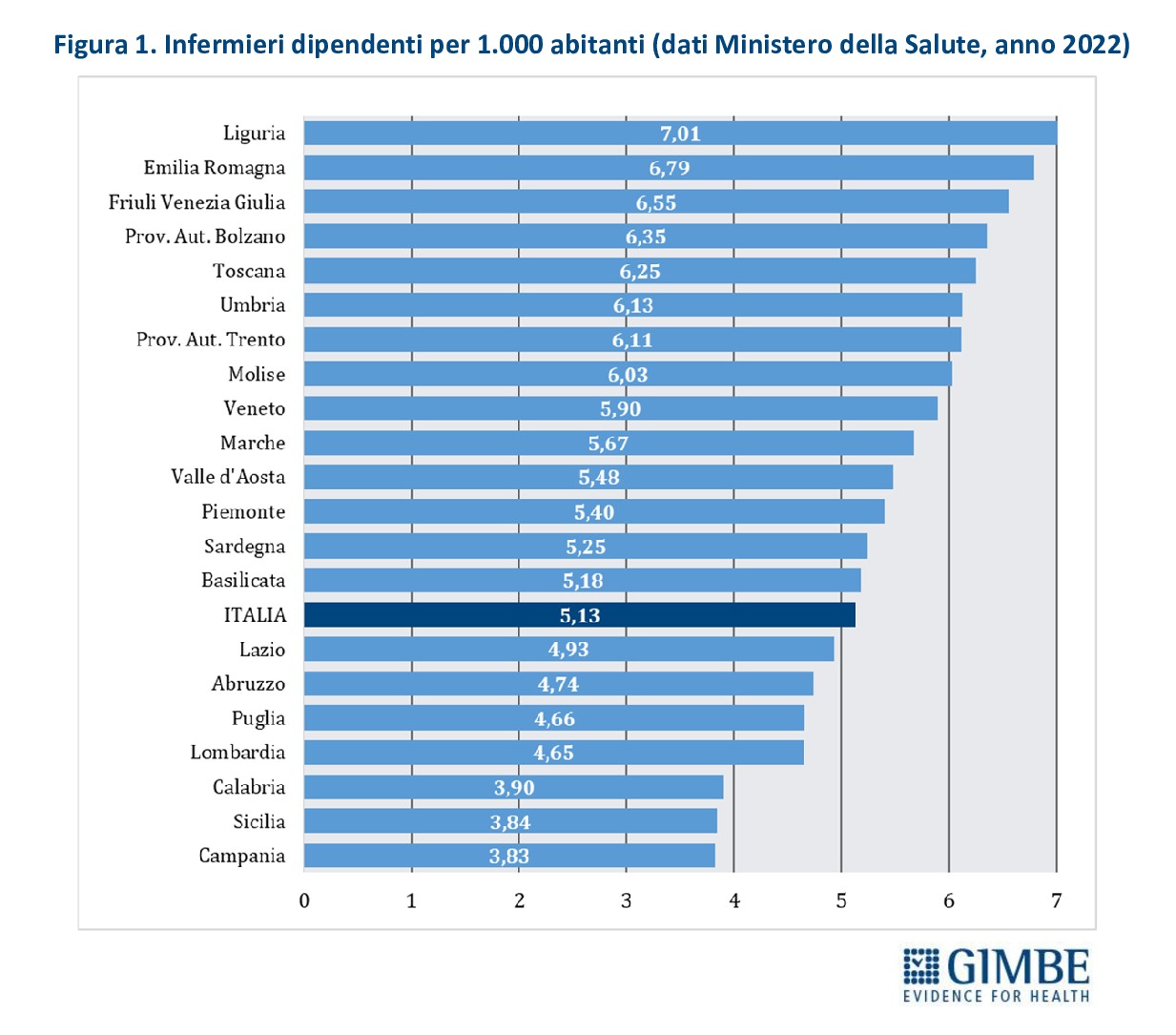

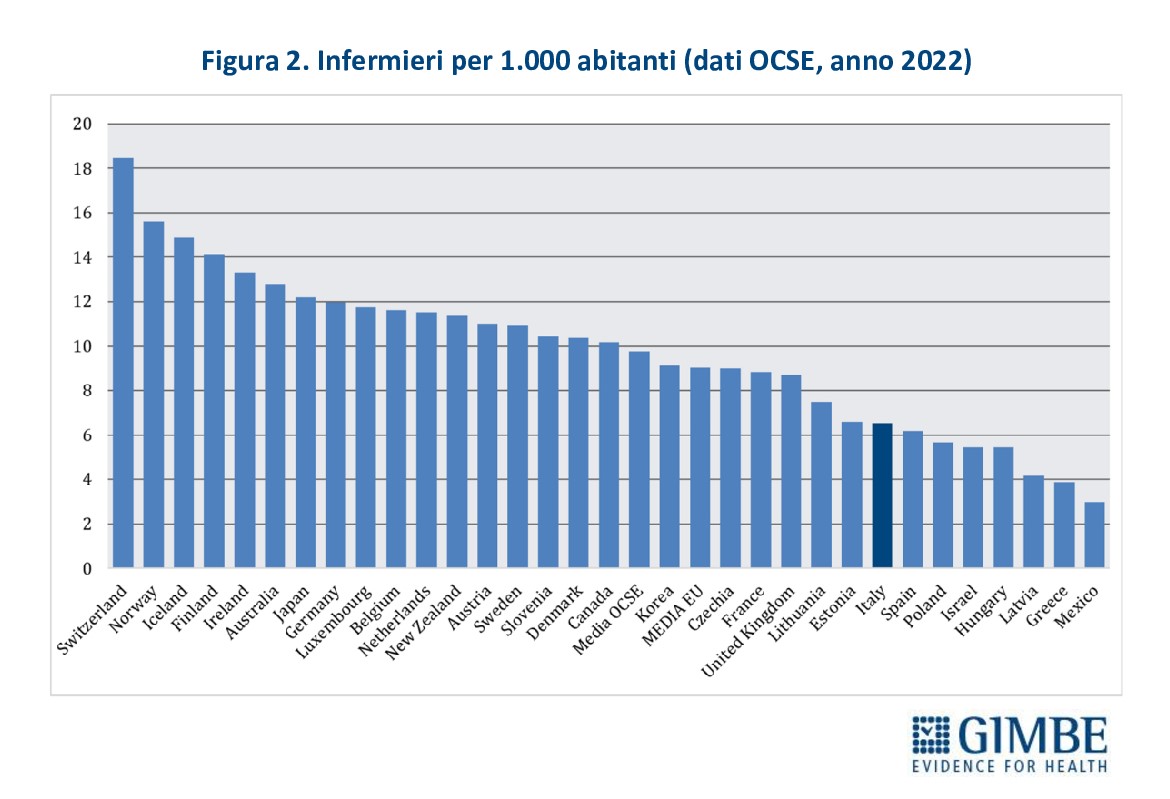

I numeri del personale infermieristico. Nel 2022, secondo i dati del Ministero della Salute, il personale infermieristico contava 302.841 unità, di cui 268.013 dipendenti del SSN e 34.828 impiegati presso strutture equiparate. In Italia ci sono 5,13 infermieri ogni 1.000 abitanti, con forti disomogeneità territoriali: dai 3,83 della Campania ai 7,01 della Liguria (Figura 1). «In generale – commenta il Presidente – il numero di infermieri risulta più basso in quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno, sottoposte ai Piani di rientro, oltre che in Lombardia». Il confronto internazionale è impietoso: considerando tutti gli infermieri in attività, a prescindere dal contratto di lavoro e dalla struttura in cui operano, nel 2022 l’Italia contava 6,5 infermieri per 1.000 abitanti, dato ben al di sotto della media OCSE di 9,8 e della media EU di 9. In Europa peggio di noi solo Spagna (6,2), Polonia (5,7), Ungheria (5,5), Lettonia (4,2) e Grecia (3,9) (Figura 2). Anche il rapporto infermieri/medici fotografa un sistema sbilanciato: in Italia è fermo a 1,5, rispetto alla media OCSE di 2,7. Infine, se per il 2022 i dati OCSE riportano per il nostro Paese la presenza di 384.882 unità di personale infermieristico, il numero di quelli che lavorano nelle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate si attesta poco sopra 324.000 (302.841 nel pubblico e 21.422 nel privato accreditato). «È evidente – chiosa Cartabellotta – che oltre 60 mila infermieri, ovvero più di 1 su 6, esercitano come liberi professionisti o all’interno di cooperative di servizi e rappresentano “forza lavoro” strutturale del SSN».

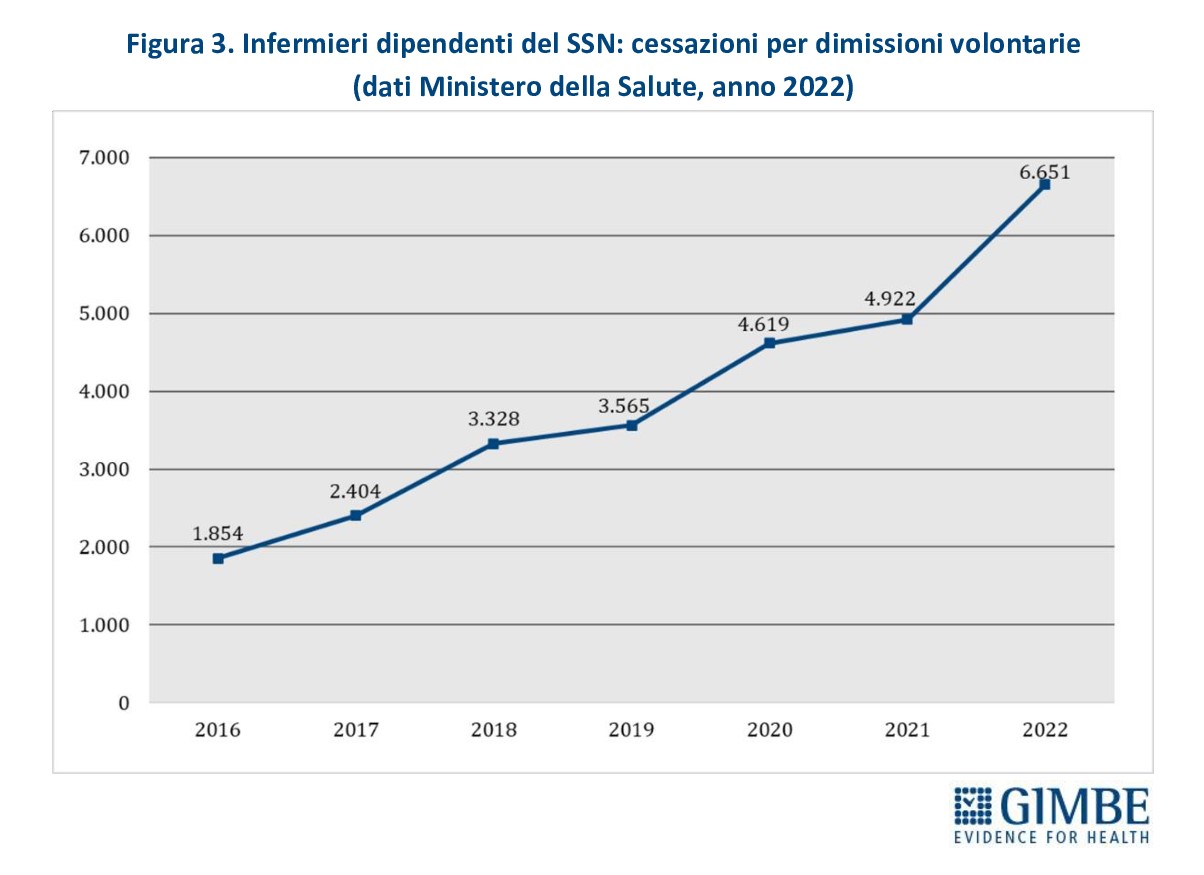

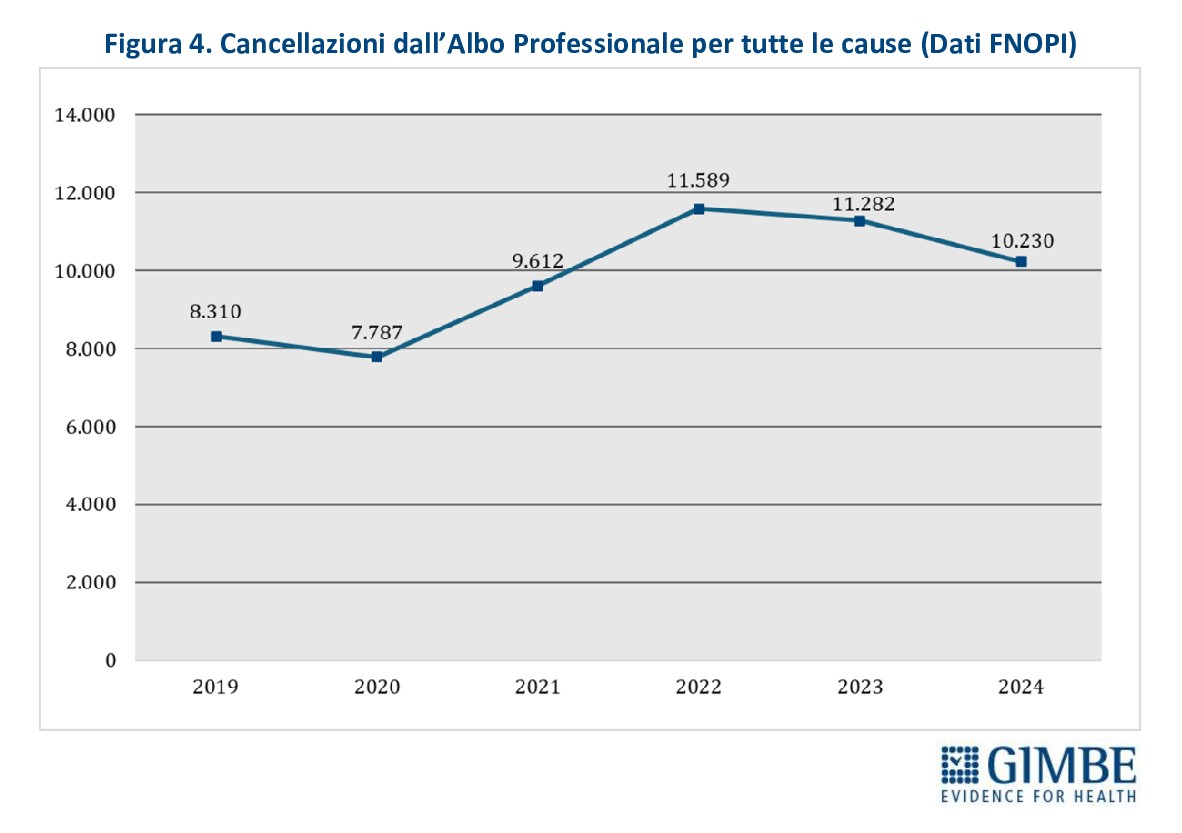

Dimissioni e cancellazioni dall’albo: ogni anno perdiamo migliaia di infermieri. Il numero di infermieri dipendenti del SSN che lasciano volontariamente il posto di lavoro è in costante aumento dal 2016, con un’accelerazione significativa nel biennio pandemico 2020-2021 e una vera e propria impennata nel 2022. Solo nel triennio 2020-2022 hanno abbandonato il SSN 16.192 infermieri, di cui 6.651 nel solo 2022 (Figura 3). «Questo trend in continua ascesa – commenta Cartabellotta – non viene compensato dall’ingresso di nuove leve, aggravando la carenza di personale e l’insostenibilità dei carichi di lavoro, con un inevitabile effetto boomerang su chi rimane in servizio». Ancora più allarmante è il dato relativo alle cancellazioni dall’Albo FNOPI, requisito essenziale per esercitare la professione: ben 42.713 infermieri si sono cancellati negli ultimi quattro anni, di cui 10.230 solo nel 2024. Le motivazioni sono diverse - pensionamenti, trasferimenti all’estero, decessi, morosità, abbandoni volontari della professione - e tutte concorrono a un bilancio “in rosso”: di fatto la professione infermieristica perde oltre 10 mila unità all’anno (Figura 4).

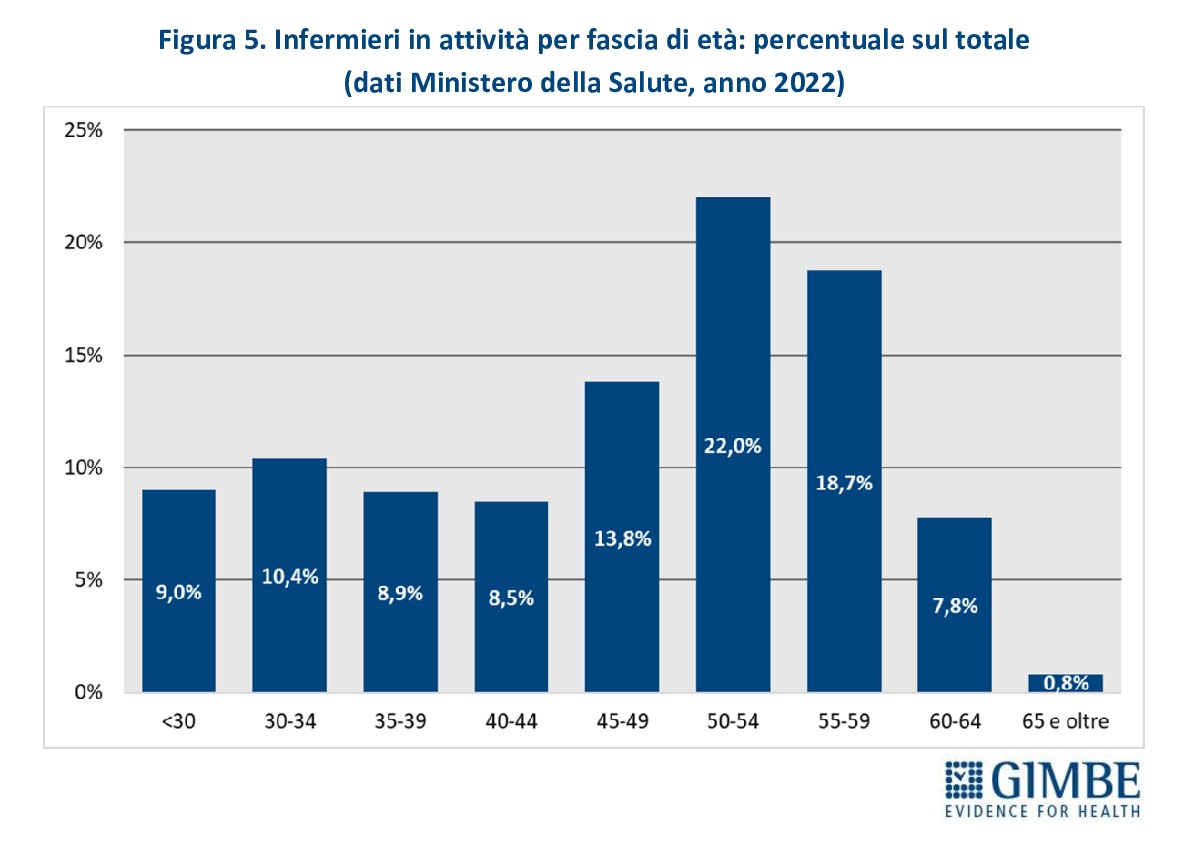

Gobba pensionistica. Nel 2022, quasi 78 mila infermieri dipendenti del SSN avevano più di 55 anni, ovvero oltre di 1 su 4 (27,3%), mentre un ulteriore 22% (n. 62.467) si collocava nella fascia di età 50-54 anni (Figura 5). «Anche prescindendo dagli altri fattori critici – commenta il Presidente – la sola variabile anagrafica basta a delineare uno scenario allarmante: senza un ricambio generazionale adeguato, la carena di infermieri è destinata ad acuirsi nei prossimi anni, quando si raggiungerà il picco della gobba pensionistica».

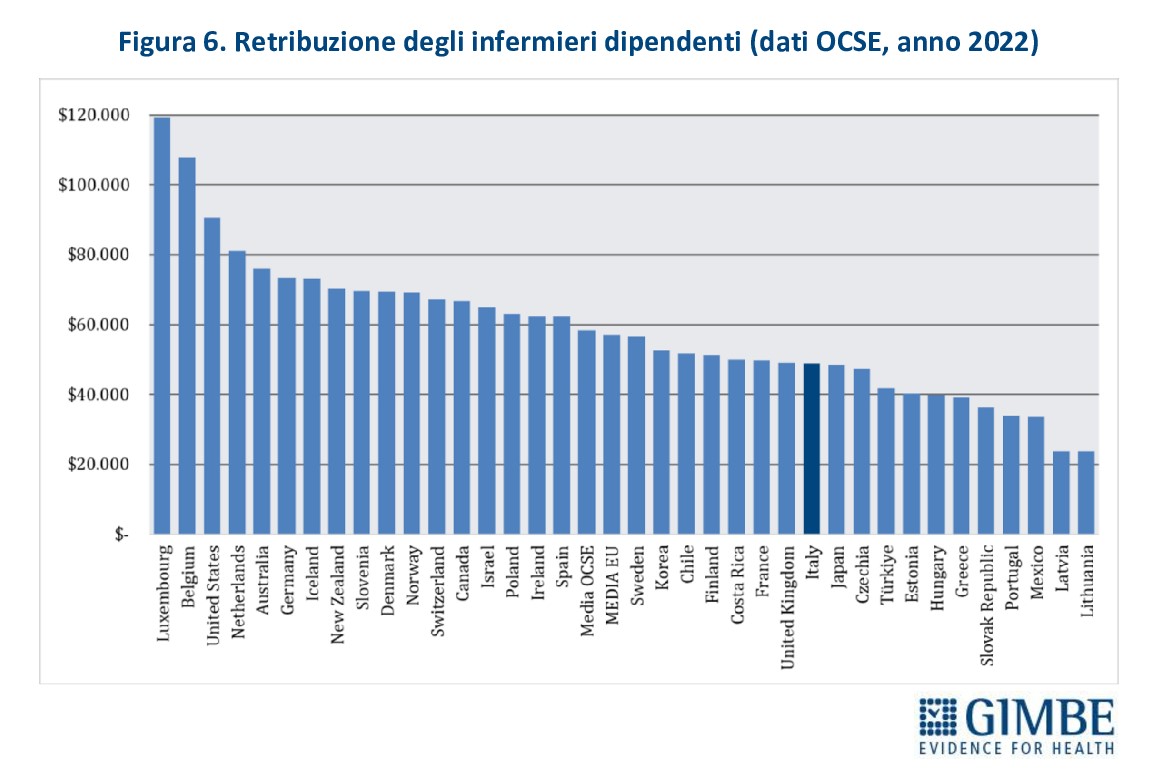

Salari inadeguati. «A fronte di condizioni lavorative impegnative e spesso insostenibili – sottolinea Cartabellotta – gli stipendi degli infermieri restano tra i più bassi d’Europa, sia in termini assoluti, sia rispetto al costo della vita. Una condizione che rende la professione sempre meno attrattiva per le nuove generazioni». Nel 2022, la retribuzione annua lorda di un infermiere italiano era di $ 48.931 a parità di potere di acquisto, ben $ 9.463 in meno rispetto alla media OCSE ($ 58.394). In Europa, stipendi più bassi si registrano solo nei paesi dell’Europa dell’Est (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Repubblica Slovacca, Lettonia e Lituania), oltre a Grecia e Portogallo (Figura 6). Ancora più allarmante è il dato storico: dal 2001 al 2019 il salario degli infermieri italiani è diminuito dell’1,52%, un segnale inequivocabile di progressiva svalutazione professionale, a fronte di crescenti responsabilità e carichi di lavoro sempre più gravosi.

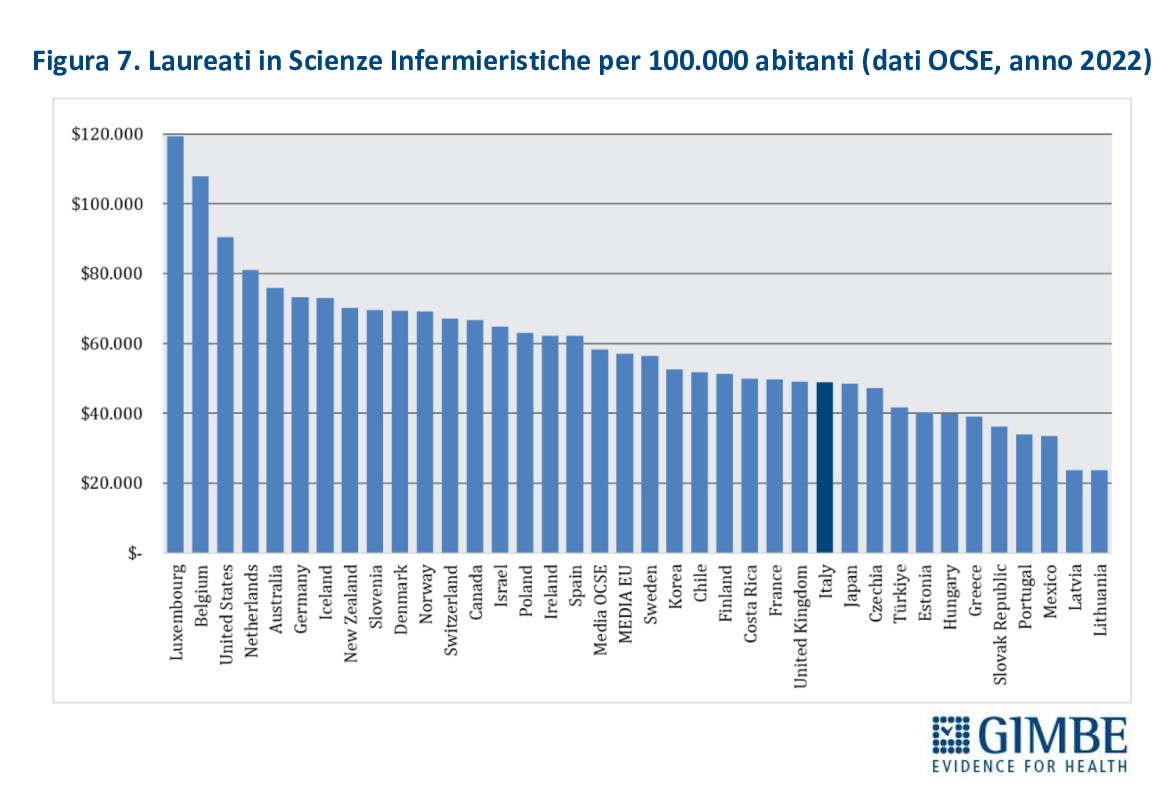

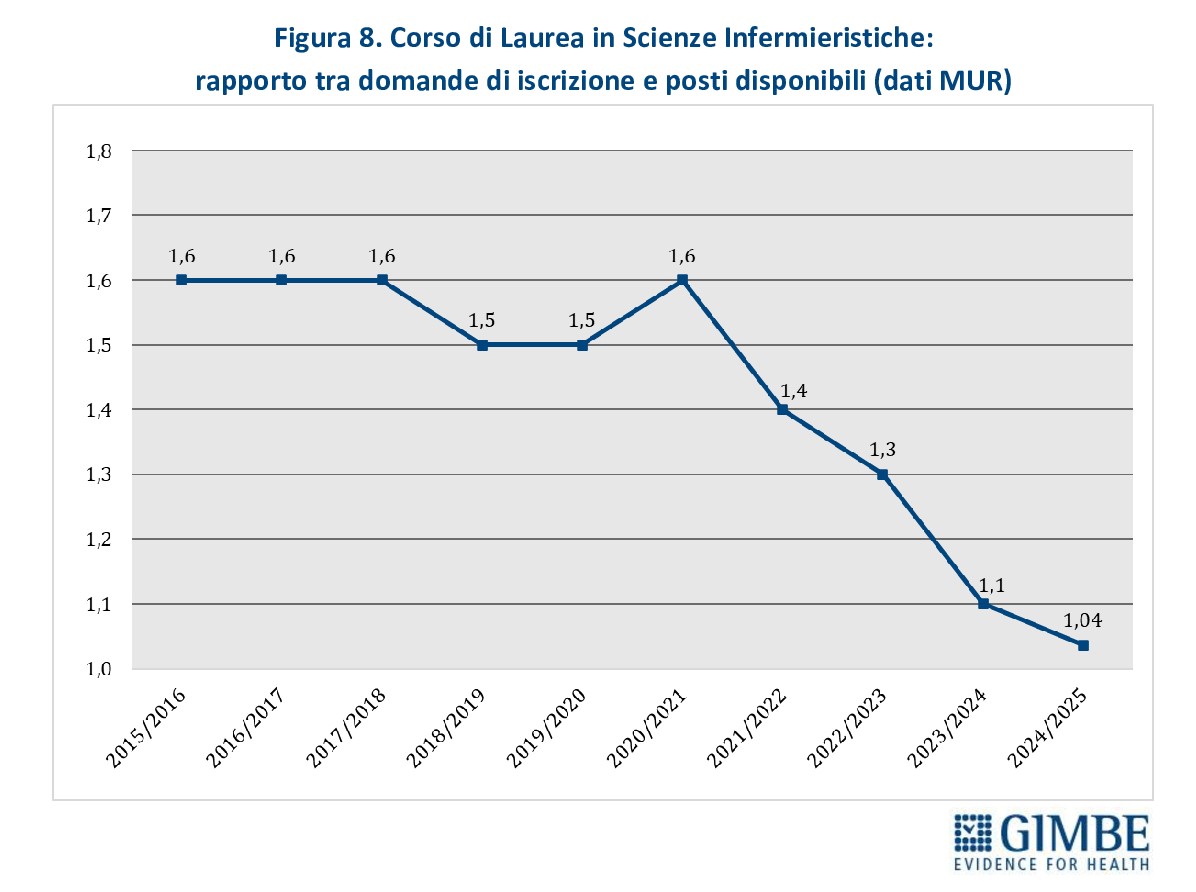

Troppi pochi laureati per compensare l’emorragia. Il campanello d’allarme più preoccupante suona sul fronte dei nuovi laureati: nel 2022 in Italia si sono laureati solo 16,4 infermieri ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media OCSE di 44,9 (Figura 7). «Un divario drammatico – chiosa il Presidente – che conferma l’assenza di un “serbatoio” professionale e certifica la scarsa attrattività della professione infermieristica per i giovani». Un dato emblematico è il crollo del rapporto domanda/offerta del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche: se prima della pandemia era pari a 1,6, dall’anno accademico 2020-2021 si è ridotto progressivamente sino a crollare a 1,04 nel 2024-2025 quando i candidati sono stati appena sufficienti a coprire i posti disponibili (Figura 8).

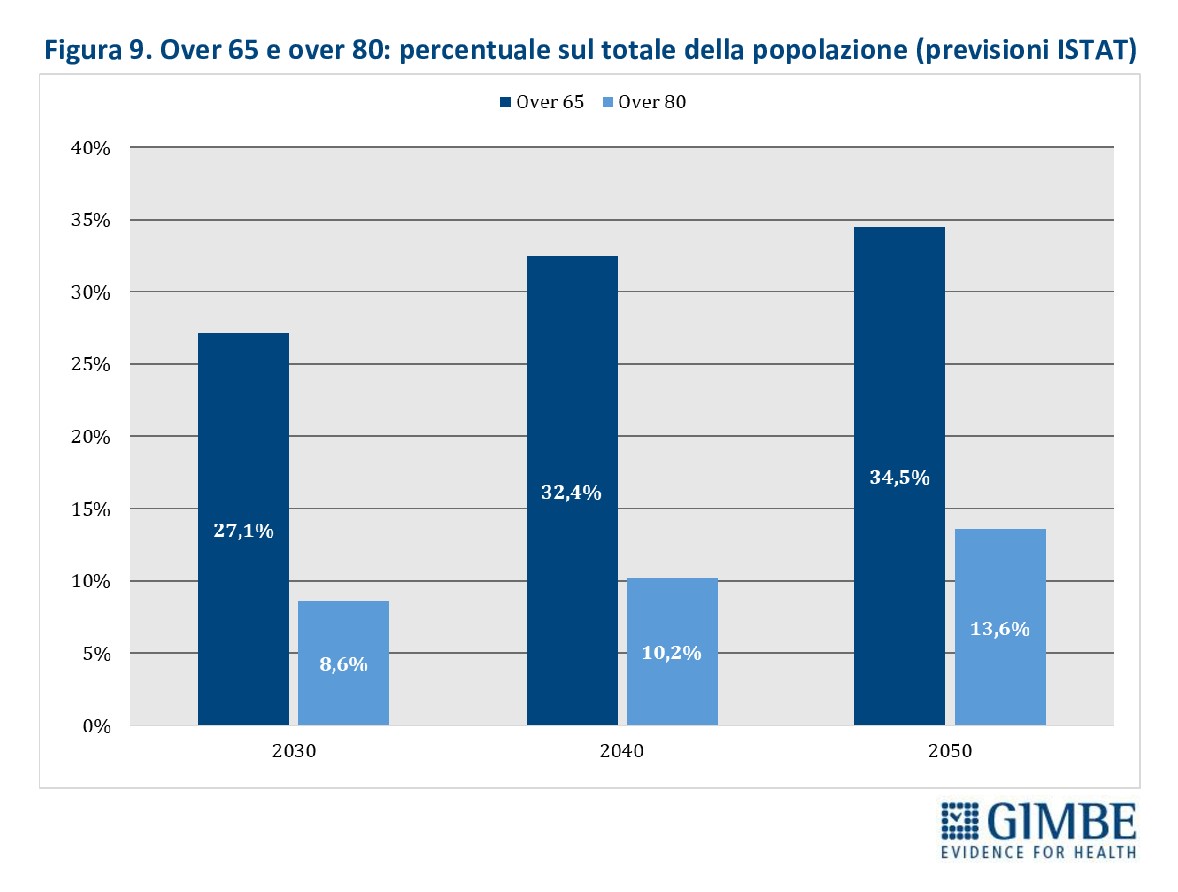

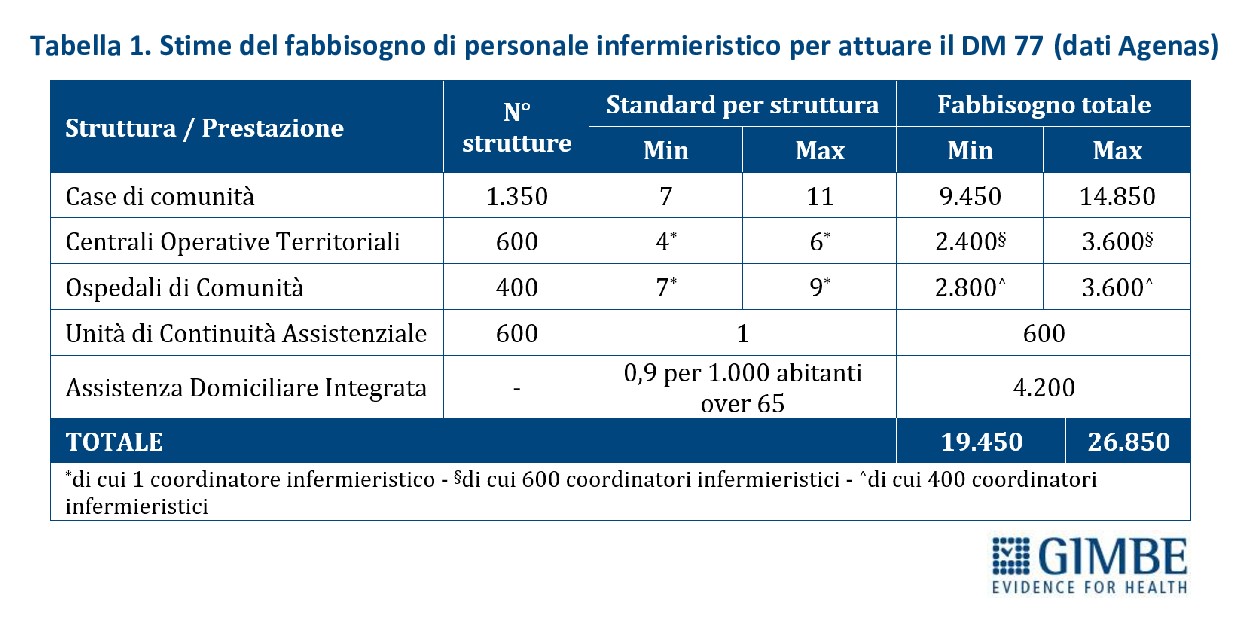

Aumenta il bisogno di infermieri: invecchiamento della popolazione e attuazione del PNRR. Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rappresenta un’imponente sfida assistenziale per il SSN e genera un aumento della domanda di infermieri. Nel 2024, gli over 65 rappresentavano il 24,3% della popolazione (14,4 milioni di persone) e gli over 80 il 7,7% (4,5 milioni di persone). Secondo le previsioni ISTAT, entro il 2050 gli over 65 saliranno al 34,5% (18,9 milioni di persone) e gli over 80 al 13,6% (7,5 milioni di persone) (Figura 9). Questa trasformazione demografica si traduce in un aumento esponenziale dei bisogni assistenziali: secondo le indagini ISTAT, già nel 2023 oltre 11 milioni di over 65 convivono con almeno una malattia cronica e quasi 8 milioni presentano due o più patologie. «Inevitabilmente – commenta Cartabellotta – il ruolo degli infermieri sarà sempre più centrale, non solo in ambito ospedaliero, ma soprattutto nell’assistenza territoriale e domiciliare, dove la gestione di cronicità e fragilità richiederà competenze avanzate, prossimità, continuità assistenziale e una presa in carico multidimensionale. Il rischio concreto è che, in assenza di una dotazione adeguata di personale, il crescente squilibrio tra bisogni e offerta finisca per vanificare gli investimenti del PNRR, che punta proprio sugli infermieri per la riorganizzazione dell’assistenza territoriale». Infatti, secondo le stime di Agenas, garantire il pieno funzionamento di Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità e per dare concreta attuazione all’assistenza domiciliare, serviranno un numero di Infermieri di Famiglia o di Comunità compreso tra 20 e 27 mila (Tabella 1).

«Le nostre analisi – spiega Cartabellotta – mostrano con chiarezza i numerosi fattori che rendono la professione infermieristica sempre meno attrattiva: salari bassi, limitate prospettive di carriera, subordinazione professionale, incongruenza tra percorso formativo e attività lavorativa, che compromettono l’equilibrio tra vita lavorativa e privata e alimentano fenomeni di burnout per turni di lavoro massacranti. A tutto questo si aggiunge, ultimo ma non meno importante, il rischio di aggressioni verbali e fisiche, che mina ulteriormente dignità e sicurezza della professione infermieristica».

«La profonda crisi che investe il personale infermieristico – conclude Cartabellotta – impone un piano straordinario per la professione, con un duplice obiettivo: motivare i giovani a intraprenderla e trattenere chi già lavora nel SSN, evitando che abbandoni definitivamente le corsie o i servizi territoriali. Un piano ambizioso, fatto di interventi economici, organizzativi e formativi. Accanto ad un aumento salariale, è fondamentale intervenire a livello regionale e locale con misure di welfare mirate: alloggi a costi calmierati, agevolazioni per trasporti pubblici e parcheggi, etc. Sul versante organizzativo, occorre garantire sicurezza sul lavoro e rivedere profondamente l’impianto operativo, con riforme coraggiose per valorizzare la collaborazione interprofessionale e utilizzare tutte le potenzialità della digitalizzazione e dall’innovazione tecnologica, inclusa l’intelligenza artificiale. Infine, sul piano formativo è indispensabile rinnovare i percorsi universitari, aumentare il numero di lauree specialistiche e integrare formazione e sviluppo professionale continuo, monitorando l’impatto reale sul miglioramento delle pratiche assistenziali. In assenza di un piano multifattoriale capace di restituire attrattività, dignità e prospettiva alla professione infermieristica, assisteremo all’inesorabile indebolimento del SSN, che poggia sulle spalle del personale sanitario, in particolare su quelle degli infermieri, che numericamente rappresentano la quota più consistente».

Download comunicato

4 marzo 2025

Medici di famiglia a rischio estinzione: ne mancano oltre 5.500, il 52% è sovraccarico di assistiti, 7.300 andranno in pensione entro il 2027. Sempre meno giovani scelgono la professione: nel 2024 non assegnate il 15% delle borse di studio, con punte di oltre il 40% in 6 Regioni. E l’invecchiamento della popolazione aumenta i bisogni di assistenza: over 80 triplicati in 40 anni. Medici di famiglia dipendenti del SSN: riforma annunciata senza alcuna valutazione d’impatto

Mancano oltre 5.500 medici di medicina generale (MMG) e sempre più cittadini faticano a trovare un medico di famiglia, soprattutto nelle grandi Regioni. A fronte di migliaia di pensionamenti, il numero di giovani medici che scelgono questa professione continua a diminuire. Con una popolazione sempre più anziana e malata: nel 2023 gli over 65 erano oltre 14,2 milioni, di cui più della metà affetti da due o più malattie croniche. Intanto, la politica propone la dipendenza dei medici di famiglia come soluzione, senza alcuna valutazione d’impatto economico, contributivo, organizzativo e professionale.

Ogni cittadino iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diritto a un MMG che permette di accedere a servizi e prestazioni inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Il MMG non è un dipendente del SSN, ma lavora in regime di convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL): il suo rapporto di lavoro è regolato dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN), dagli Accordi Integrativi Regionali e dagli Accordi Attuativi Aziendali, definiti a livello di singola ASL.

«L’allarme sulla carenza dei MMG – afferma Nino Cartabellotta Presidente della Fondazione GIMBE – riguarda ormai tutte le Regioni e affonda le radici in una programmazione inadeguata, che non ha garantito il ricambio generazionale in relazione ai pensionamenti attesi. Negli ultimi anni poi la professione ha perso sempre più attrattività, rendendo oggi spesso difficile per i cittadini trovare un MMG vicino a casa, con conseguenti disagi e rischi per la salute, soprattutto per anziani e persone fragili».

La Fondazione GIMBE ha analizzato dinamiche e criticità normative che regolano l’inserimento dei MMG nel SSN, stimando l’entità della loro carenza nelle Regioni italiane. Tuttavia, precisa Cartabellotta, «è stato possibile effettuare solo una stima media regionale delle carenze, perché la reale necessità di MMG viene determinata dalle singole ASL nei rispettivi ambiti territoriali. Inoltre, i 21 differenti Accordi Integrativi Regionali introducono notevoli variabilità nella distribuzione degli assistiti per MMG, con il rischio di sovra- o sotto-stimare il fabbisogno reale rispetto alle specifiche situazioni locali».

DINAMICHE E CRITICITÀ

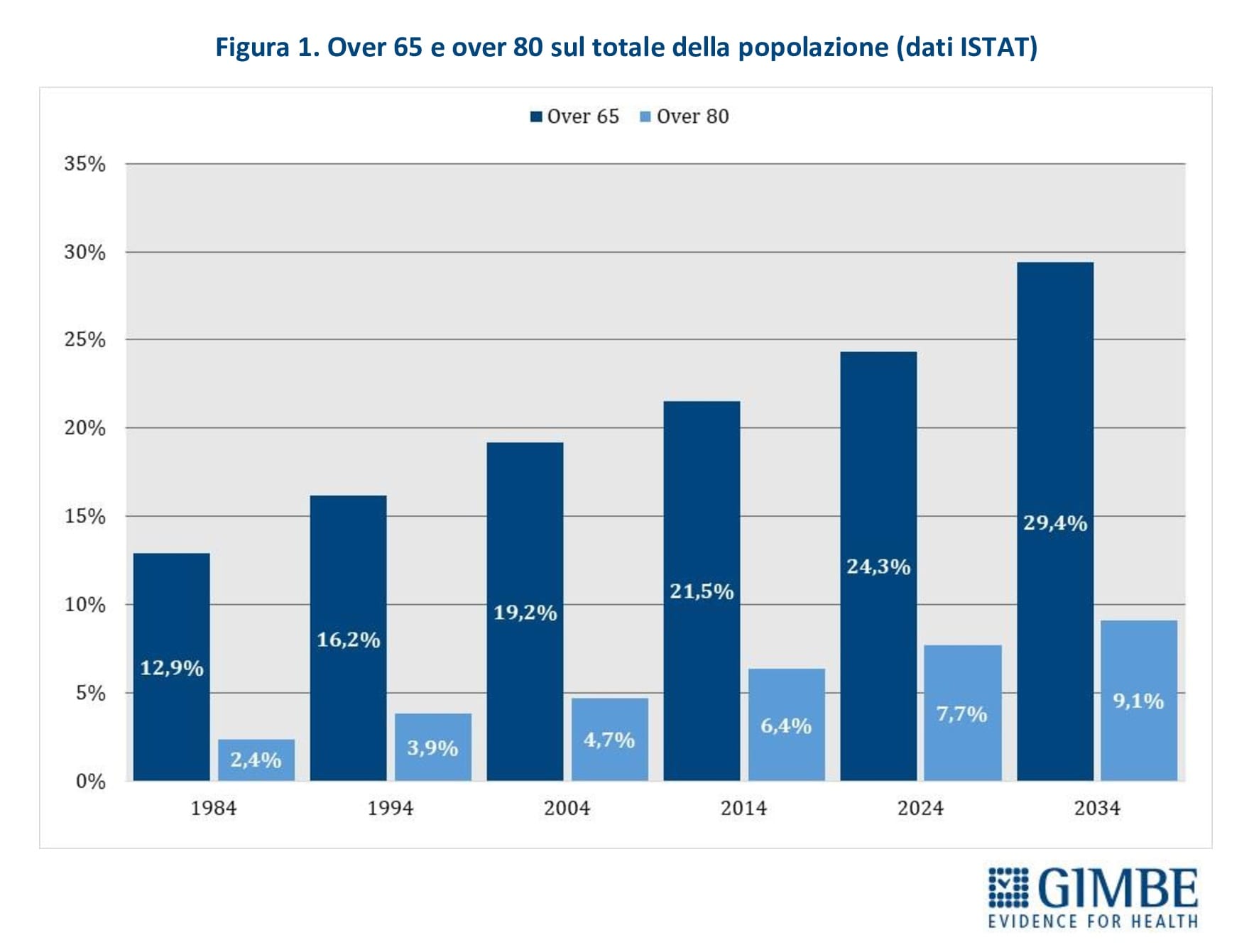

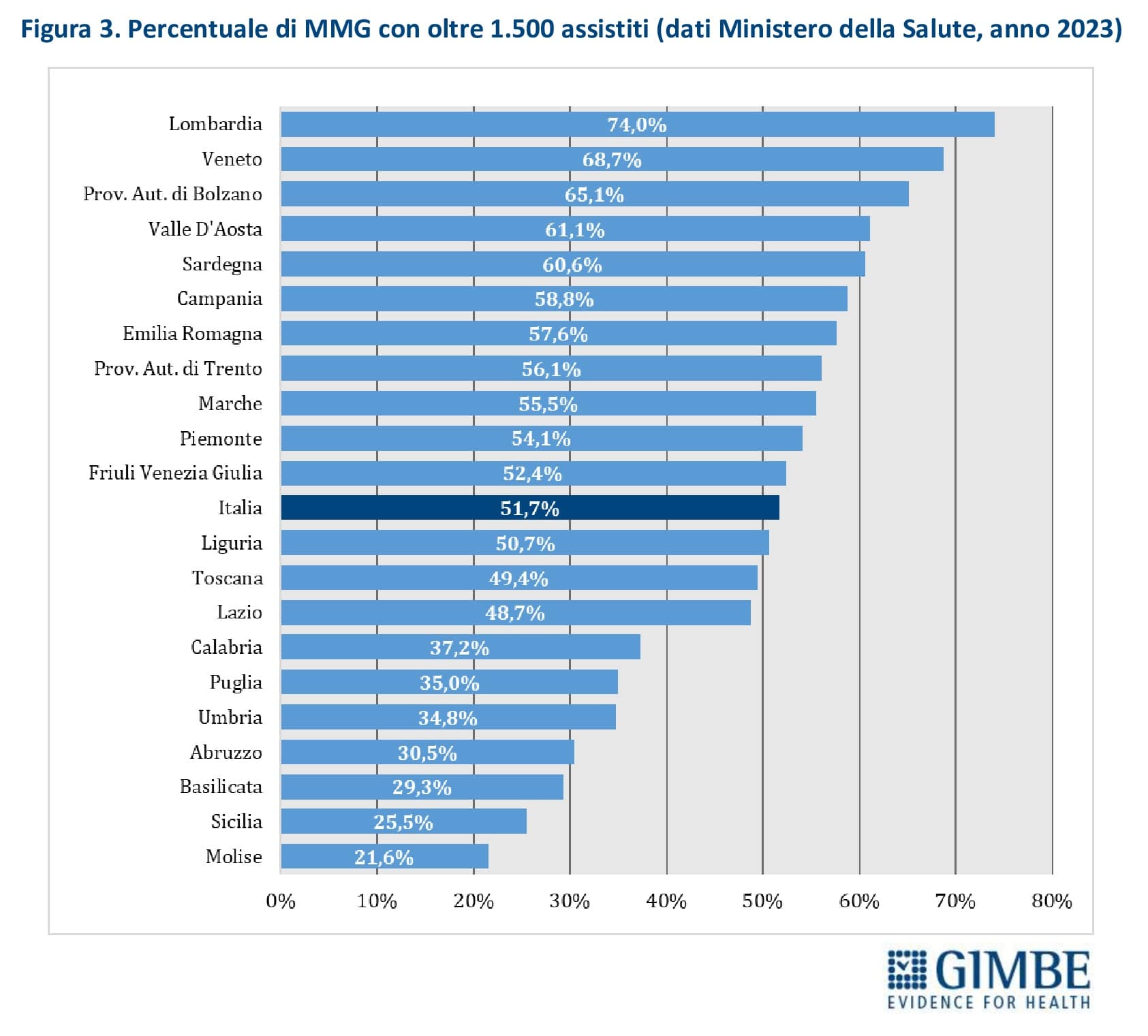

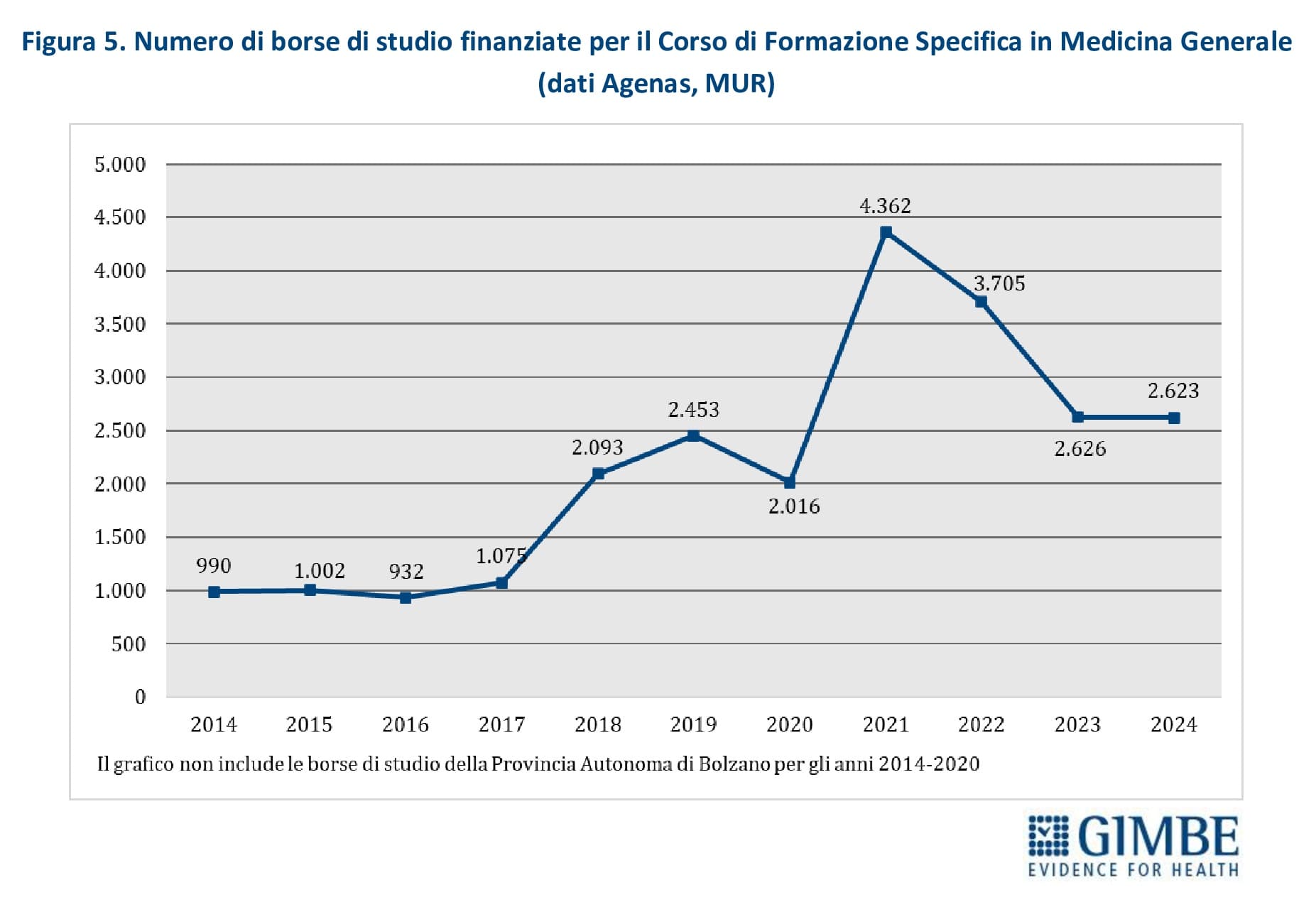

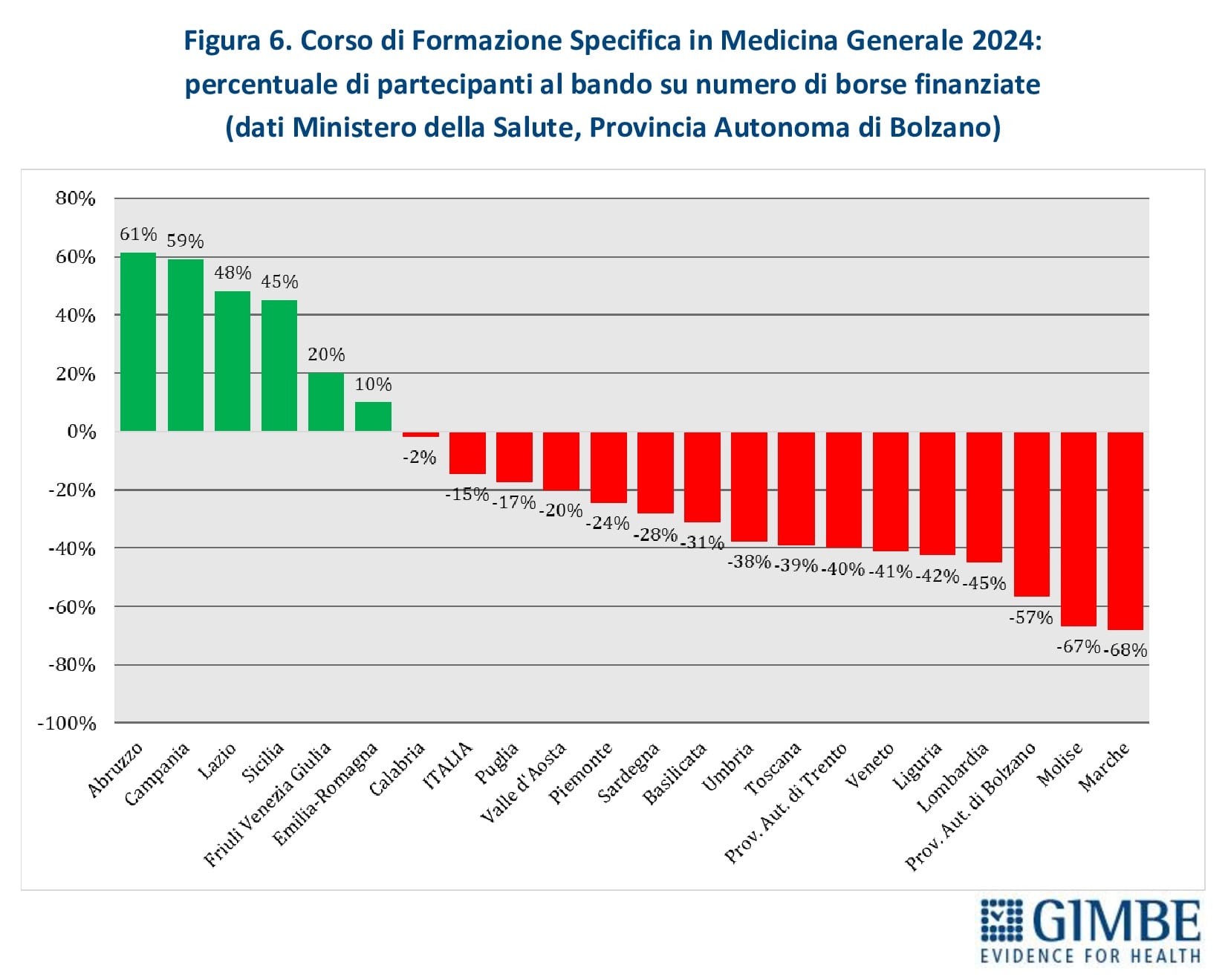

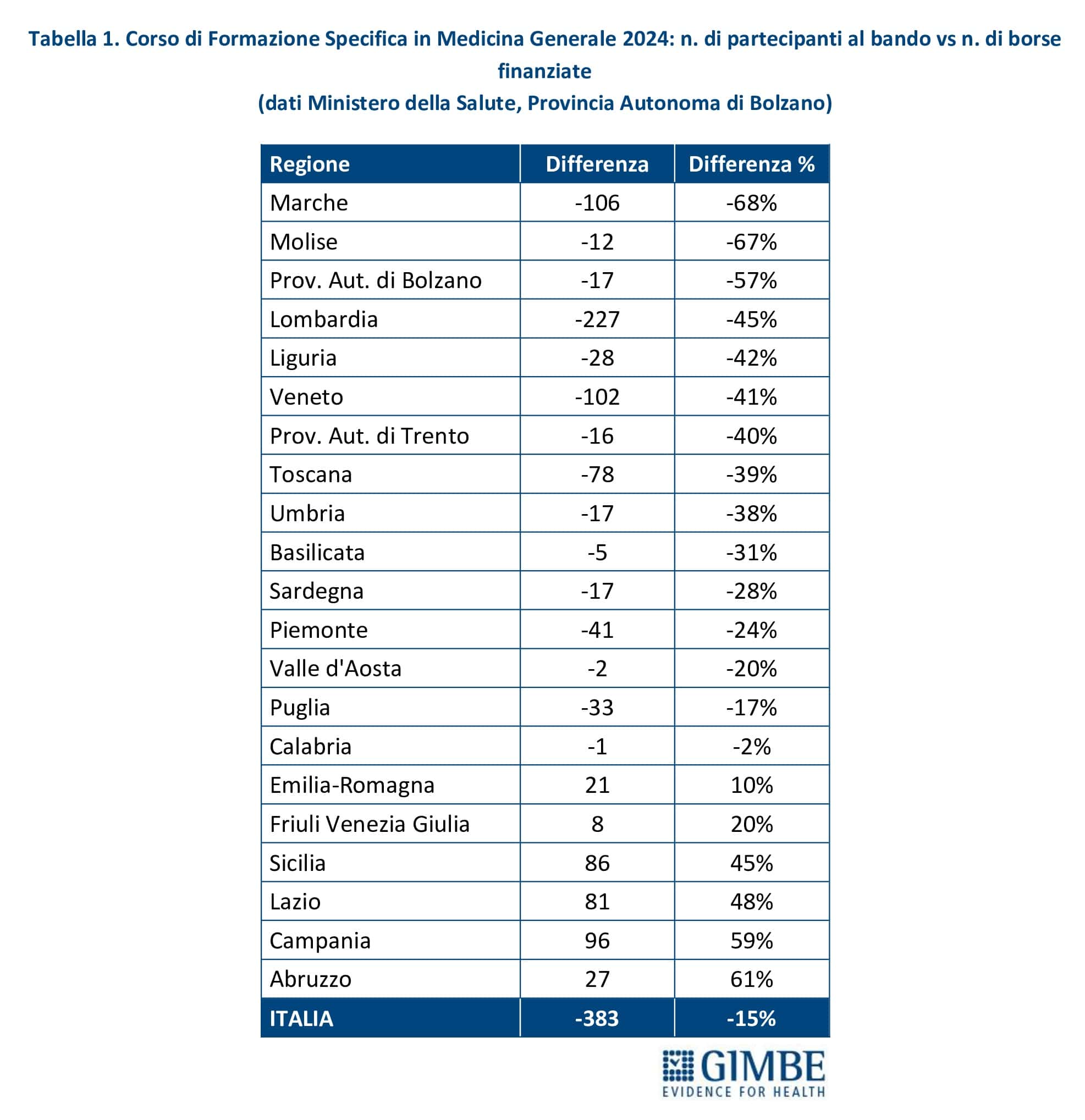

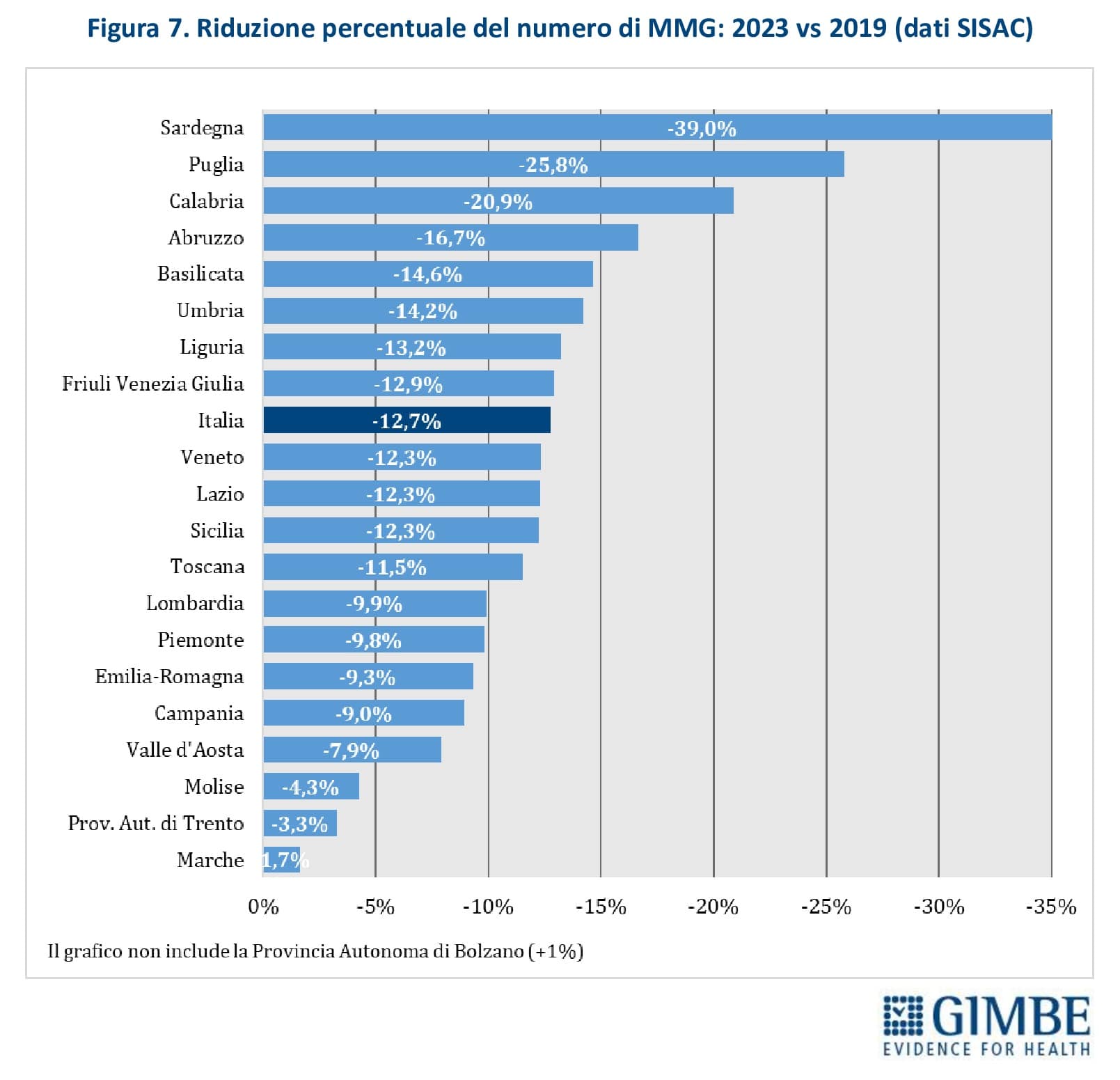

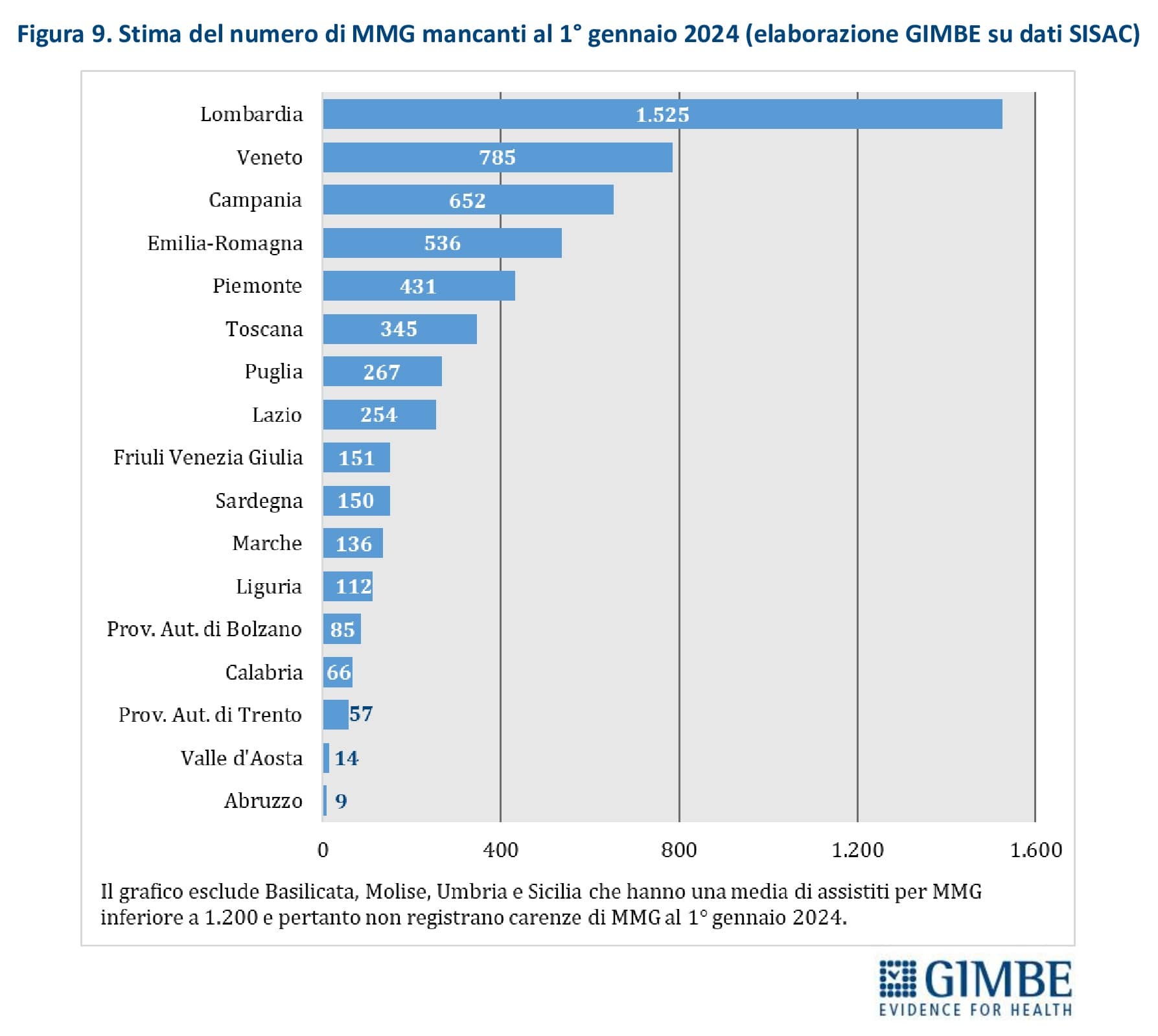

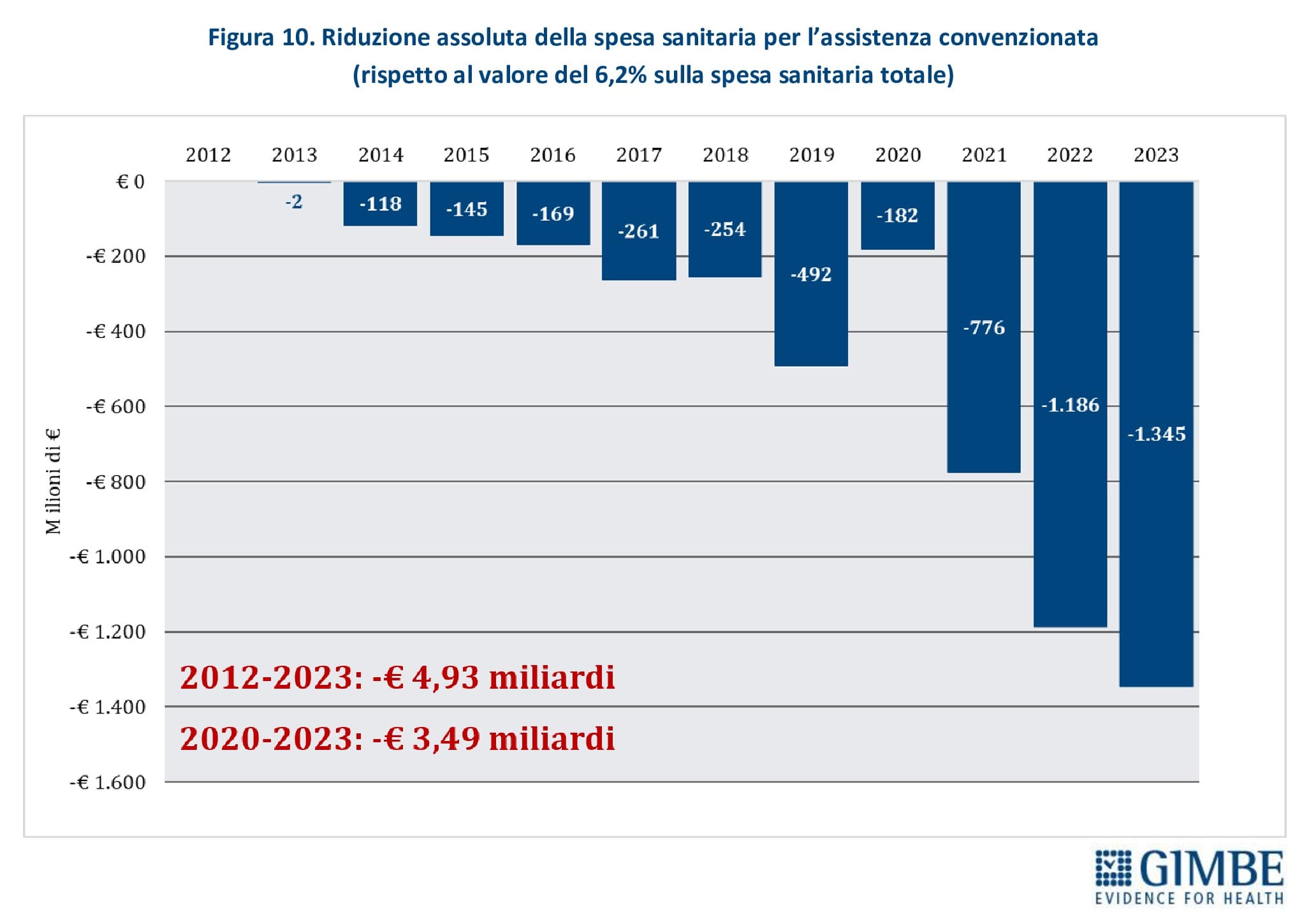

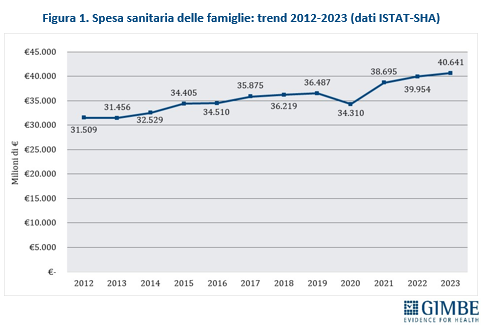

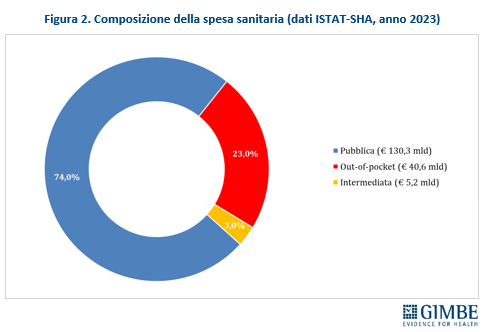

Quadro demografico. «I criteri per definire il numero massimo di assistiti per MMG – spiega Cartabellotta – non hanno mai considerato l’evoluzione demografica degli ultimi 40 anni, né oggi tengono presenti le proiezioni per il prossimo decennio». Infatti, la percentuale di residenti di età ≥65 anni è quasi raddoppiata, passando dal 12,9% (7,29 milioni) nel 1984 al 24% (14,18 milioni) nel 2024. Ancora più marcato l’aumento degli over 80, la cui prevalenza è più che triplicata: dal 2,4% (1,4 milioni) del 1984 al 7,7% (4,5 milioni) nel 2024. Questa tendenza è confermata dalle previsioni ISTAT per il 2034, quando gli over 65 rappresenteranno il 29,4% della popolazione (17,04 milioni) e gli over 80 saliranno al 9,1% (5,28 milioni) (figura 1). Inoltre, l’indagine ISTAT sullo stato di salute della popolazione rileva che, nel 2023, 11,1 milioni di over 65 (77,6%) erano affetti da almeno una malattia cronica, di cui 7,8 milioni (54,5%) con due o più cronicità. «Di conseguenza – commenta il Presidente – il massimale di 1.500 assistiti per MMG, adeguato nel 1984 rispetto alla distribuzione demografica, è ormai divenuto insostenibile. L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie croniche richiedono maggiori bisogni clinico-assistenziali e impongono ai MMG un carico di lavoro sempre più elevato, con un impatto negativo sulla qualità dell’assistenza».